対談

Must have以外、生き残れない。才流 栗原康太氏 × 世界へボカン 徳田祐希

- 2020.06.24

対談動画

-

徳田

世界へボカン社・代表取締役の徳田祐希です。今回から2回にわたり、BtoBEマーケティングの第一人者である株式会社才流(サイル)の栗原康太さんにお話を伺います。

この記事は、こちらの動画を記事化したものになります。テレワーク時代のオンラインセールスの考え方、オンラインセールスの始め方がわかるようになっていますので動画と一緒にお楽しみください。

お客さんがオンラインにいないと、営業はできない

-

徳田

いつも栗原さんのStand.fmや才流アカデミーなどの発信、すごく勉強になっています。

今回はテレワーク時代の変化について伺います。テレワークが普及したことで影響を受ける/受けない会社があると思いますが、両者にはどのような違いがありますか?

-

栗原

そうですね、まずテレワーク時代になってどういう変化が生まれているかというと、ざっくり言えばオフラインのチャネルが閉じたということです。

展示会やセミナーが開催できなくなり、テレアポも繋がらなくなった。テレアポ代行業者さんも困っている状況です。インサイドセールスが架電しようにも自宅にいて電話番号もない、という話もあります。

-

法人営業でも、訪問してプレゼンしてクロージングに持っていくケースが多かったですよね。場合によっては接待ゴルフしたり、会食をしたり。接待を通じ、先方社内の状況を詳しく聞けた部分もありました。これができなくなっています。

テレワークになったことで、営業チームが300名とか1,000名とかいる組織だと営業部門をどうマネジメントするか、情報共有をどうするか、営業へのフィードバックをどうするか、このあたりの課題が強く生まれているのが現状です。

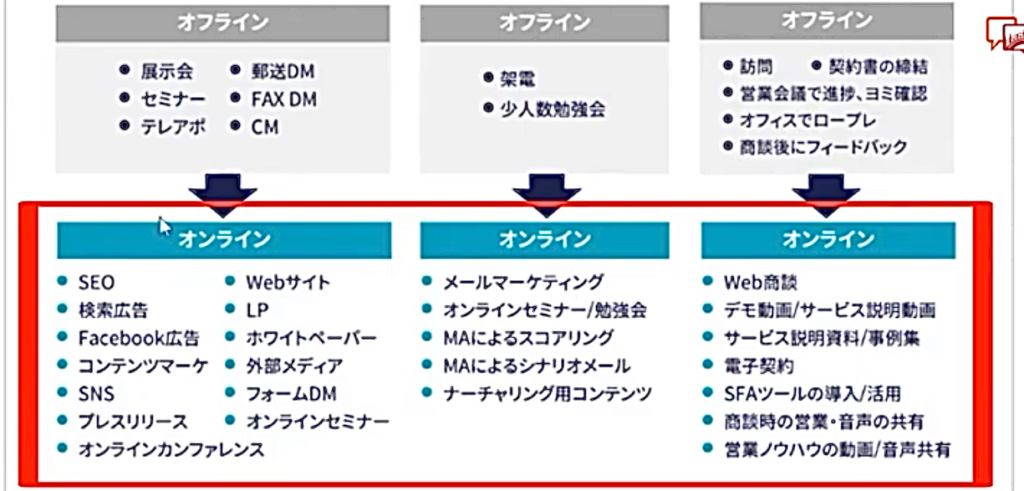

対処法としては、下に書いてあるような形ですね。

-

栗原

マーケティング領域に関してはオンラインにシフトし、デジタル広告やコンテンツマーケティング、SEO、ウェビナーをやっていく。営業はオンライン商談をやったり、SFAをちゃんと活用したり、社内向け情報共有ツールを導入して営業のマネジメントをうまくやっていく。

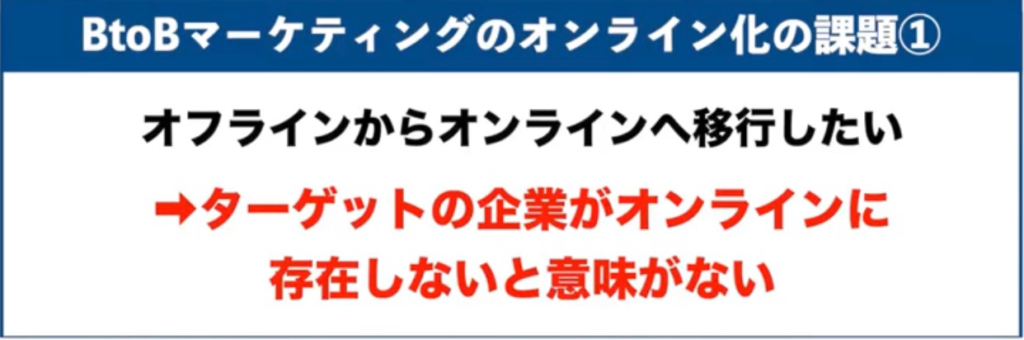

上記の前提を踏まえると、徳田さんにご質問いただいたオンライン化しやすい/しづらい領域ってどうしてもあるんですね。すごくわかりやすく言うと、オンライン化しても、お客さんがオンラインのチャネルにいないとアクセスできないわけですよね。

-

徳田

確かにそうですね。

-

栗原

業種・業界によってネットをどれぐらい使うかは違いますし、会社の規模感によっては日中ネットサーフィンしたりはできないケースもあります。YouTubeライブをしようにも、お客さんがそもそも日中YouTubeにアクセスできない。ターゲット企業さんがウェブを使っていないと、ちょっと今突破口が見つからないというのが2020年5月時点での状況です。

全社導入の商材は、オンライン完結しにくい

-

栗原

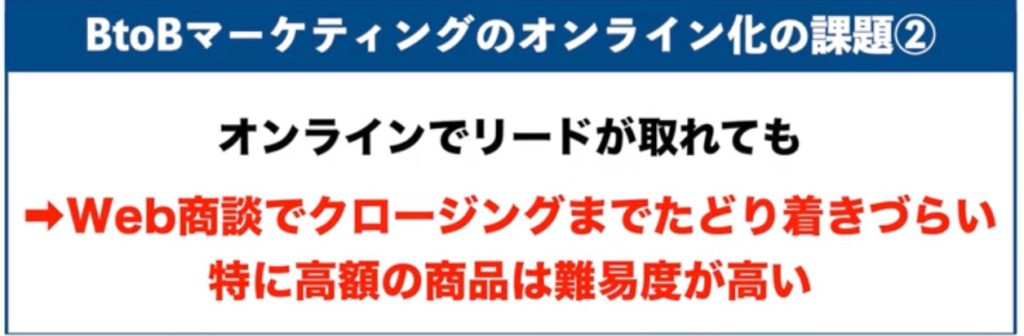

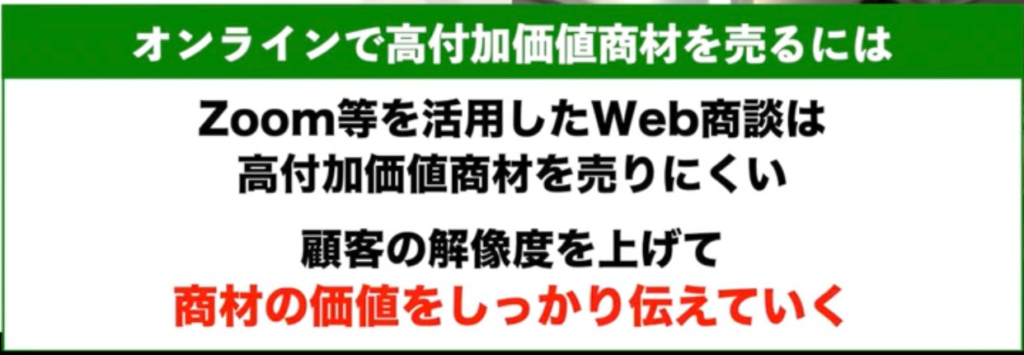

仮にお客さんがオンラインのチャネルにいて、オンラインマーケティングでリードが取れたとします。そこから、Web商談をしてクロージングまで持っていけるかどうか。そこは皆さん、課題を感じていらっしゃるところですね。

ここも扱っている商材によってはやりやすい/やりにくいが決まってくる箇所です。やはり、高単価商材はフルオンラインでマーケティングしたり営業したりするのがやりづらいんですね。例えば、2,000万円~3,000万円あるいは億単位の商談をオンラインだけで完結している会社さんってすごく少ないので。

-

徳田

確かに。

-

栗原

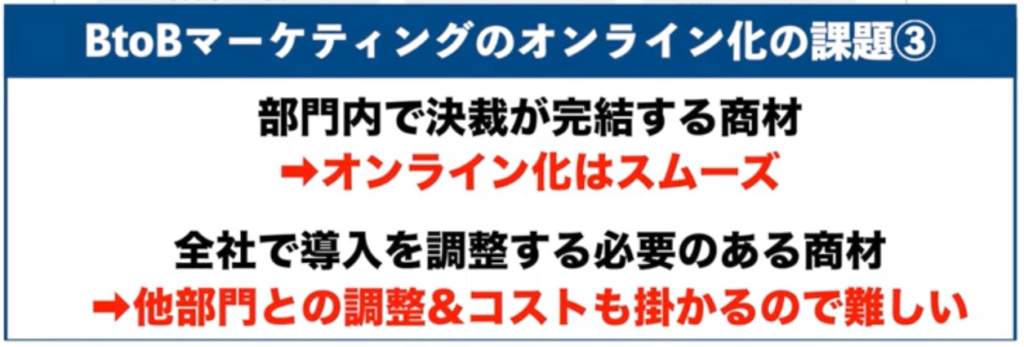

もう一つが、商材をクライアントさん社内で全社的に導入するのか部門で導入するかですね。この違いによっても、オンライン商談のやり方は変わってきます。

部門で導入するケースでは、部門内決済で進められるので、社内の稟議プロセスがすごく簡単なんですね。しかし全社導入の場合、例えば総務部に調整をしなきゃいけない、営業部門にも確認が必要、コストもかかるので役員会にも掛けなければいけない。

関係者が多くなってくると、このあたりの手間がすごく難しくなります。全社導入するプロダクトをオンライン完結で売るのは、難易度が高いですね。

-

徳田

なるほど。

-

栗原

セルフサーブの形で、営業を介さずマーケティングと口コミだけで売っているプロダクトはあります。Zoomにしてもそうですよね。こういうプロダクトって基本的に単価は安いですし、部門で導入するという意思決定はオンライン完結で進めやすいです。

要は、セルフサーブで売っていきたい経営者って、あまり全社導入を前提とする形でプロダクトを作っていないんですね。そのあたりの難しさは、根本的にあると思います。

-

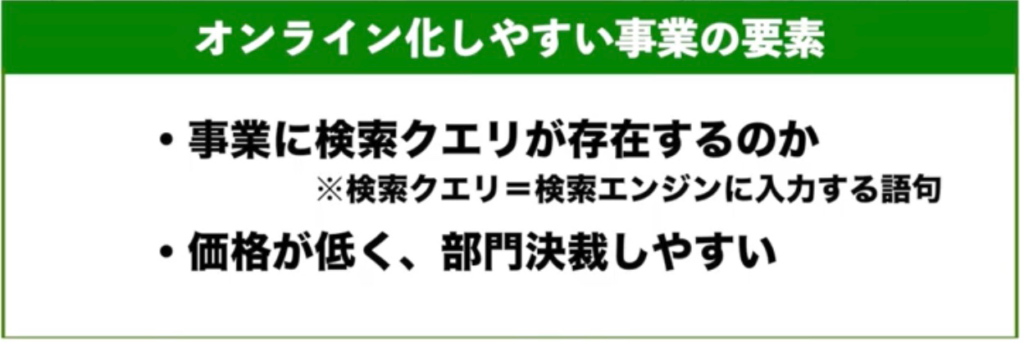

あとは、自社の事業にそもそも検索クエリが存在するか否かでも変わってきます。意思決定がしやすい/しにくい、単価が安い/高い、部門決済ができる/できない によってオンラインの進み方は変わります。

検索クエリが明確にある領域で、比較的単価が安くて、部門で決済できるプロダクトはこれからすごくやりやすくなりますよね。チャネルが限定されるので。

-

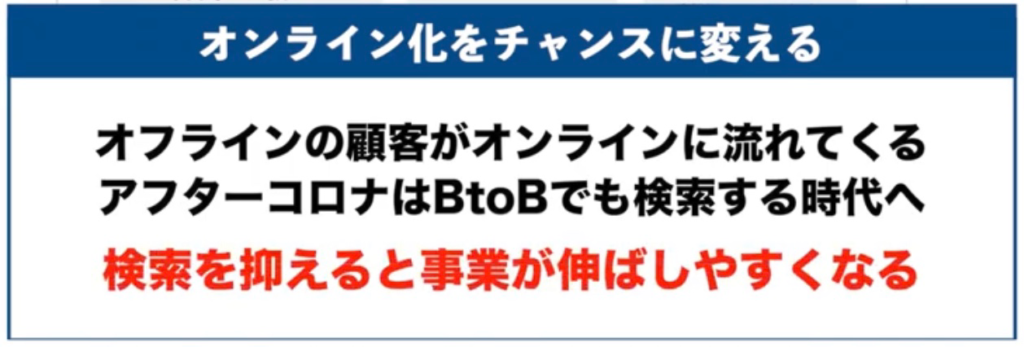

今までは展示会やセミナーに来る人がいて、WEBで検索する人もいて、すべてを抑えないとシェアを取れませんでした。今後は、展示会やセミナーで情報収集することはなくなり、皆が検索するという世界観になってきます。

そういう会社さんは、検索の面を抑えれば大量に人が流れ込んできて、すごく事業を伸ばしやすくなるでしょう。

本質が問われている

-

徳田

世界へボカン社では海外進出しているお客さんのコンサルをやらせていただくことが多いのですが、現地の代理店さんを利用して営業している会社さんだと高付加価値商材はなかなか売れにくいんですね。

今まではオフラインとオンラインで、ヘッドクオーターでリードを獲得し、現地の代理店さんが営業して何とか頑張っていました。でも今は代理店さんもZoomで商談しなきゃいけないですし、本社側の営業担当者は現地に行けない。

価値をちゃんと伝えなきゃいけないんですが、そこで説明力が足りなくて伝えきれず、低価格の商材に負けてしまうケースは結構あるんですね。

-

栗原

やはりそうなんですね。

-

徳田

自社サイトを、バリューをしっかり伝えるようなWEBサイトに変えていきたいという流れがあります。

栗原さんが以前からおっしゃっているように、顧客の購買決定要因や解像度をどんどん高めていき、どういった情報を伝えれば売れるようになるか、高価格商材をオンラインで一生懸命マーケティングしているところです。難しいなと思いつつ、できることはまだまだあるなと思っています。

-

栗原

なるほど。最近こういう話をするたびに思うんですが、高単価商材を全社導入するしないに関わらず、お客さんが意思決定しやすいようにする、低単価商材に負けないようにするというのは本質的には今始まったことではないですよね。

コロナとかテレワーク化を背景に、これまで目をつぶっていた部分や営業さんのガッツリしたコミュニケーションで成り立っていた部分、大事だとわかっていたけど優先順位としてやっていなかった部分に着手する必要が生まれています。

本質が問われているな、とすごく感じますね。

-

徳田

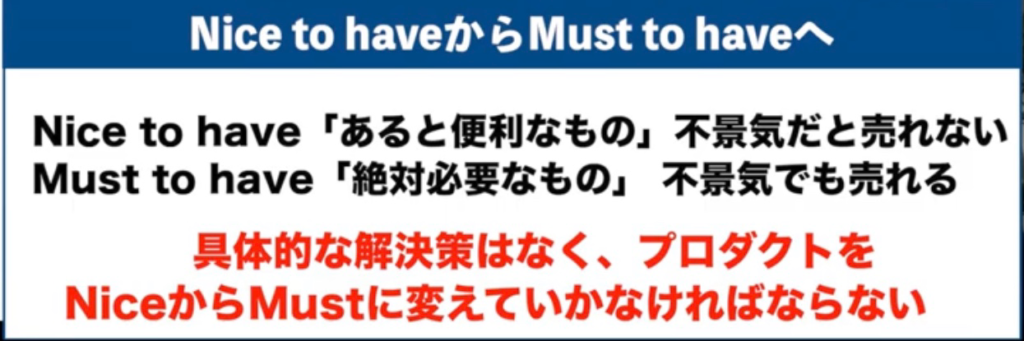

確かにそうですね。以前、栗原さんが「Nice to haveからMust haveへ」というお話をされていましたが、今は「Must have商材」のニーズが高まっている状態だと思います。

-

栗原

そうですね。好景気の時ってNice to haveのプロダクトでも売れるんですが、不景気ではMust haveじゃないとほとんどの会社さんが投資を見送りますよね。

時々「そういうプロダクト(Nice to have)なんですけど、どうしたらいいですか?」というご相談をいただくのですが、残念ですがこれをハックする方法はあまりありません。Must haveのプロダクトに変える必要があります。

-

徳田

なるほど、そういうことなんですね。

動画版はこちらから!

他のインタビューを見る