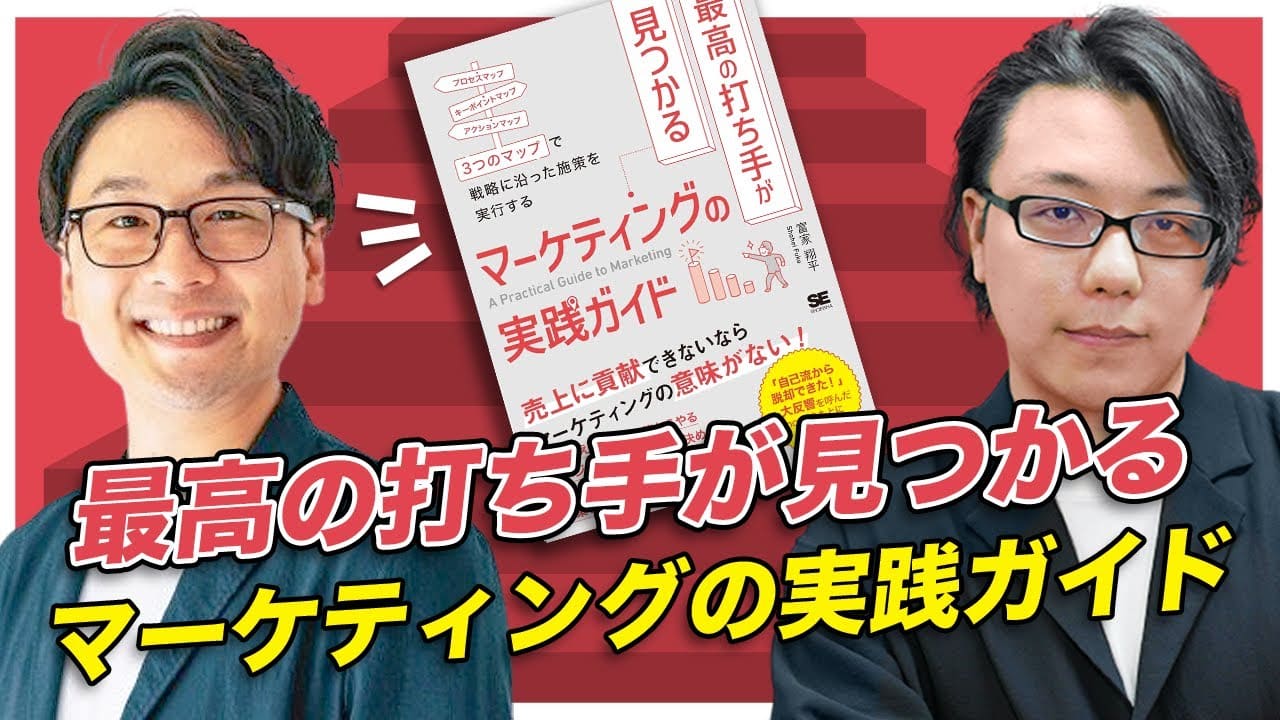

対談

何故、マーケターがデザイン思考を持つべきなのか? nanocolor川端氏 × 海外Webマーケター徳田

- 2022.11.14

対談動画

-

この記事を読むことで、マーケターがデザイン思考を持つべき理由についてがわかります。

【株式会社nanocolor 代表取締役 川端 康介氏】

Webデザイナーと経営者という立場からセールス・マーケティング・ブランディングの視点を発信。

LPを専門に1000本以上の制作と運用の実績を持つ。

目標達成するためのクリエイティブを重視する。

徳田代表とは仲良しで共にイベントも行っている。【世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希】

日本の魅力を世界へ伝えるというミッションの元、13年以上にわたり、多国籍メンバーと共に越境EC、海外BtoBマーケティングに取り組む。

越境EC企業の年商を35億→500億、14.7倍の成長を導くなど数多くの実績を残す。

Shopifyマーケティングエキスパート。

nanocolor代表 川端康介氏の自己紹介

-

世界へボカン株式会社 徳田祐希(以下:徳田)

こんにちは、世界へボカンの徳田です!

本日はnanocolor(以下、ナノカラー)の川端さんに、マーケターがデザイン思考を持つべき理由についてお話を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。

-

株式会社ナノカラー 代表取締役 川端康介(以下:川端氏)

株式会社ナノカラー代表取締役の川端と申します。

お願いいたします。

-

徳田

マーケターがデザイン思考を持つということは、僕らのような人がデザイン思考を持つとよりクリエイティブがお客様のためのものになり、クライアントのためのもの、そしてその先のエンドのユーザーさんのためのものになるのでは?

……という話をしていただけるのかと思うのですが、どんな背景があってこの話をしようと思ったのでしょうか?

なぜマーケターがデザイン思考を持つべきなのか

-

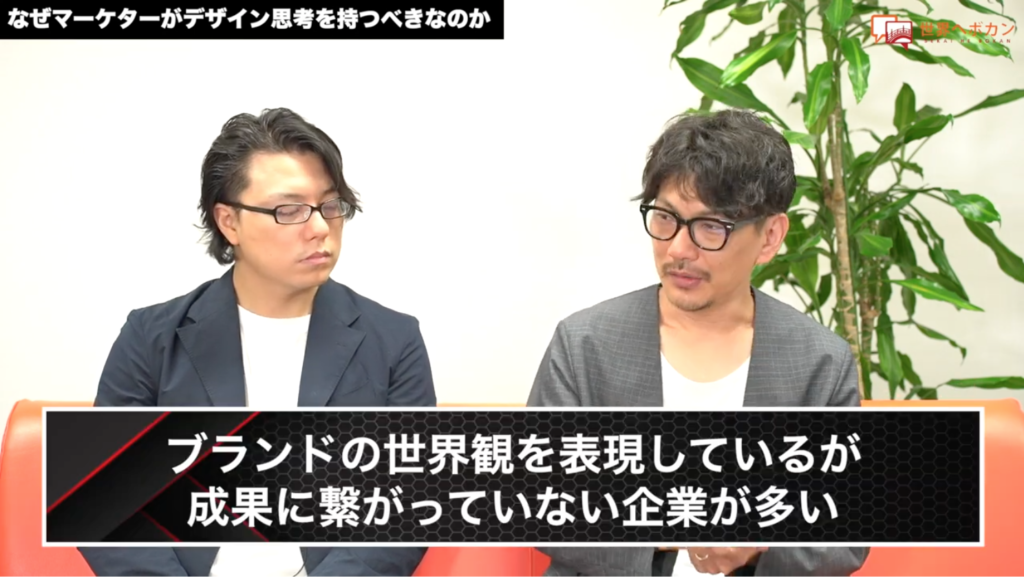

川端氏

うちの会社は、いろんな企業様からお問い合わせをいただきます。

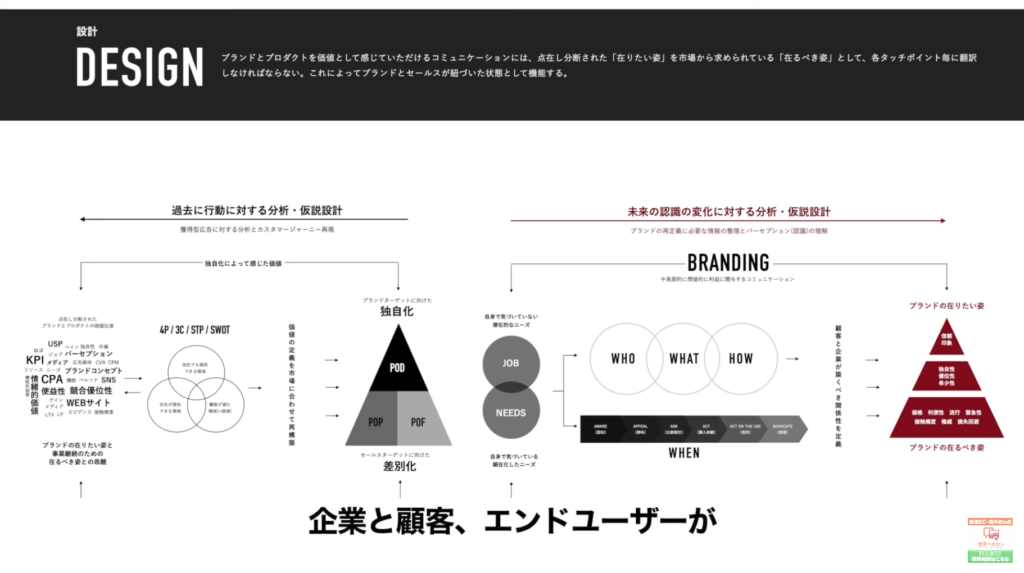

一見、ブランドの世界観をよく表現できているように見受けられる企業様でも、「売上が伸びない」「成果が悪い」というご相談をいただくんです。そういったケースを目の当たりにするうちに、世の中で言われている「ブランディング」というものが、セールスに機能していないのではないかと考えるようになりました。

-

川端氏

そもそもどうあるべきか考えましょう。

まず、その会社が作っているプロダクトやサービスによって「こういう体験が得られますよ」「こんな未来が描けますよ」「こんな悩みが解決できますよ」という、エンドユーザにとっての便益をしっかりと伝えます。

すると、エンドユーザは本当に欲しかったものを得て、それに対しての対価を払います。

企業はその対価が源泉となりブランディングすることができるわけです。つまりセールスとブランディングというのは、切っても切り離せないものだと考えています。

デザイン業界にはいろんなデザイナーがいらっしゃるのですが、例えばブランドサイトを作るだけとか、ロゴを作るだけとか、そういったものをブランディングと称してしまう人たちがいたり、ランディングページや広告バナーなどを作ることで生活費を稼ぎ、自分らしく生きるための目的としてデザインを学ばれる方々が増えているのではないかと思っています。

こういったものが世の中に広がっていくほど、さらにセールスとブランディングが乖離していくと思うんです。

-

川端氏

さらに、企業ではセールス担当の方とブランド担当の方が別の部署になってしまうことがありますが、本来は全部つながっているんです。

このつながりを維持するためには、デジタルもオフラインも含めて、企業・顧客・エンドユーザーの間の様々なタッチポイントごとに合わせた関係性を、企業とお客さんが築くべきだと思います。

その関係性を機能させていくために、それぞれの顧客が存在する場所ごとに、適切なコミュニケーションを取っていくことが、最終的に企業の利益につながり、マーケティングの戦略として成立するわけです。

-

川端氏

デザイナーは、この状態を翻訳する役割であるべきだと思っています。

しかし、いわゆる点に対してのHow特化型の人たちが多いので、自分や企業の表現したいものを追求してしまうといいますか、「何を作って欲しいんですか?」というやりとりになってしまいます。本当はその先にいる顧客から逆算して作っていくべきだと思っているのですが、なかなか難しいです。

-

川端氏

ですので依頼企業と顧客の間にいるマーケターがデザインの視点を取り入れていくほうが、より具体的に表現すべきことが見えてくると思います。

マーケターの方は「ここまで戦略を作ったから、あとはこう…良い感じによろしく」となってしまいがちではないでしょうか。

そうすると出来上がってきたものに対して「これは違うよね」「良いよね」という感覚的な判断軸になってしまうのですが、本来その判断軸を作るのは顧客です。

戦略は顧客視点でも、デザインの評価は個人的な主観の視点になってしまいます。

そうすると、デザイナーから「じゃあどうすれば良いですか?」という声が出てくる。これが両者の分断を生む温床になっているのではないかと思っています。

そこの距離を縮めるにはどうしたら良いのか?を考えています。

-

徳田

2つポイントがありますね。

一つはデザインとセールスというのは分断されずにワンストップでできるものであるという点。

もう一つはデザイナーとマーケターが、ともに「顧客が誰で、その顧客はどんなデザインを求めているのか?」という視点を持つこと。

そうしなければ、感覚的に良い/悪いという判断しかできなくなってしまうし、デザイナーはお客さんやクライアントに寄り添ってしまい、自分たちで思考をせず「どんなものを作ってほしいですか?」という問いが生まれてしまっている。この状況が良くないと思われているんですね。

-

川端氏

そうですね。

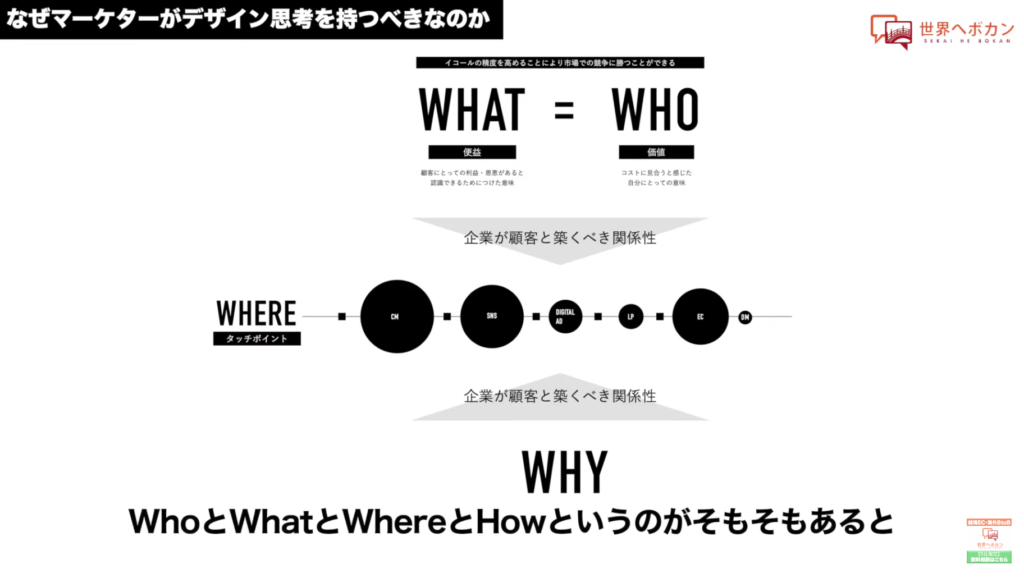

「何を作って欲しいんですか?」という問いは、Howの話ですよね。そもそも顧客というのは誰なのか、誰に対して何を伝えるのか、そのためにどこでどのように伝えていくのか……という、WhoとWhatとWhereとHowというのがあります。「なぜ」をもっと問う、ということです。

-

川端氏

その「なぜ」が根幹にあって、「なぜ」の先には顧客の利益と、今生じている問題の解決があります。

その問題解決のためにWhoとWhatとWhereとHowがある。

そこをつなげるのが、企業と顧客が築くべき関係性というところです。

この関係性を築くのがコミュニケーションであって、コミュニケーションはやはり初めて会った人と2、3回会った人では違いますよね。それは当然なんです。しかし、「これ欲しいですよね」「売りますよ安いですよ」だけであったり、「CTAを赤くすれば売れますよ」のようなHowだけになってしまったりしますが、そんなわけないですよね、CTAが赤いから買うわけではないですよね。

-

川端氏

そのような話が先行されてしまうセールスや、なんとなく「これってうちららしいよね」という表現をし、定義が曖昧なものをブランドと呼んでしまうと、最終的に判断する顧客という目線が、どちらにも損なわれてしまいます。

なので僕は、「お客さんが何を求めているのか」というところを軸にし、その人たちに喜んでもらうために「ありたい姿」を「あるべき姿」に言い替えていきます。

そうしてブランドとセールスが成り立っていくのではないでしょうか。

-

徳田

僕らはマーケターとして「デザイン思考学んだ方が良いかな?」と思いますが、何故そういうことを学んだ方が良いと思ったんですか?

-

川端氏

マーケターの方々がいろんなプロジェクトごとの戦略を立てますが、立てたは良いけど、「あとは良い感じでよろしく」と、デザイナーに過剰な期待を持って受け渡してしまいます。

-

徳田

依頼の抽象度が高いと?

-

川端氏

そうです。そこがまず一つの問題です。

もう一つはデザイナーがそれを受け取るための知識や、視野を広げていこうというスタンスが損なわれていることです。

ポイントごとのHow特化型のデザイナーが増えていることで、分断が生じているのかと思います。

-

徳田

その分断されている中で、デザイナーとマーケターだと、どちらかというとマーケターの方がクライアントやその先にいる顧客に近いので、マーケターがデザイン視点を持った方がデザイナーさんへの依頼の抽象度が下がりより具体的に依頼できますよね。

そして、デザイナーの方もクリエイティブに作りやすくなるということですね。

-

川端氏

元々僕は、「デザイナーはHow特化型が多い」ので、デザイナーがマーケティング視点を取り入れた方がより機能するデザインを作れる、と逆のことを考えていたんです。

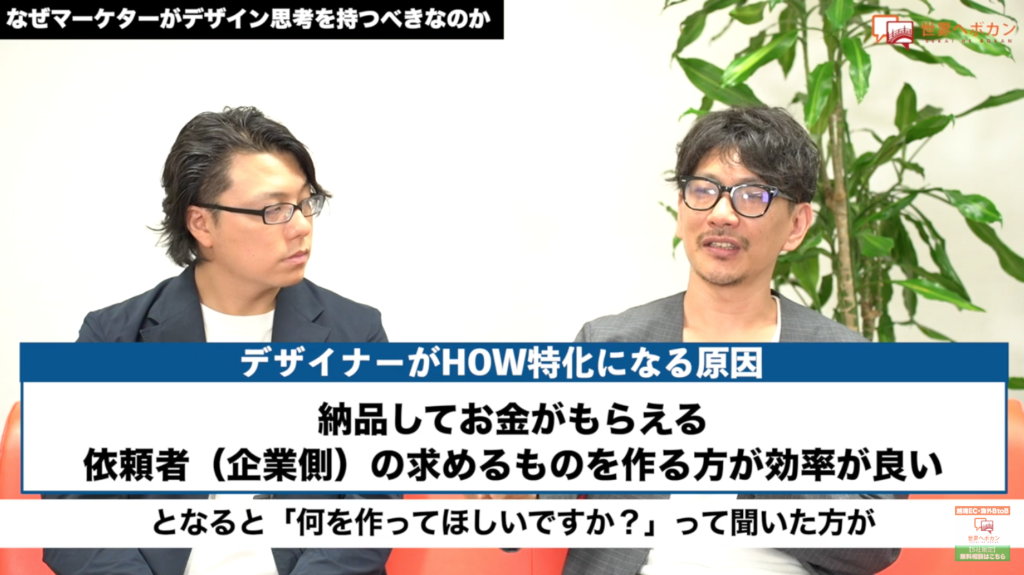

How特化型になるのはビジネスモデルも原因かと思います。

デザイナーは納品して初めてお金をもらえるので、デザインを納品するまでの期間と工数で、利益率が変わってしまうんです。となると「何を作ってほしいですか?」と聞いた方が早く、工数を少なく納品できるんです。

-

徳田

クライアントの求めるものを短納期でできますよね。

-

川端氏

そのために、それ以上のことをすると利益度外視になってしまうんです。

デザイナーの方々は依頼主が第一になってしまうんですが、本当はその依頼主の先に顧客がいるんです。

(依頼主を)すっ飛ばしたコミュニケーションを考えなくてはいけないんですよね。

顧客からの逆算思考がデザイン思考だと思うんです。マーケターの方々はどこに顧客がいるのか、そこを探り当ててそこを企業の利益にどう仕組み化していくのかという考え方なのですが。

そこの構図がそもそも違うために分断が生じています。

デザイナーはビジネスモデルや色々なしがらみもあるため、「顧客視点・マーケティング視点にしよう」となったとしても、ハードルが高すぎる状況だと思います。

-

川端氏

そう考えると、マーケターは依頼主、顧客、マーケターの間を埋めなくてはなりません。

戦略上機能させるためにどうあるべきかを定義し、具体的なフォント、構図、色味など、果たすべき機能を達成するための表現をデザイナーに依頼するんです。

限りなく指示に近い状態になりますが、デザイナーは思考領域が減りオペレーターになれると思います。

果たすべき機能の定義に準じているかどうかという見方をするだけで済むので、コミュニケーションコストも下がるのではないでしょうか。こうすると、ミッションをクリアしていくうえではとても効率的でコスパも良い関係性になると思います。

-

徳田

そもそもビジネスの構造上、デザイナーから調査戦略立案やりましょうとは言いづらいですよね。

-

川端氏

言いづらいですね。

本当は言ったほうが良いと思いますが。

-

徳田

僕らが海外向けのビジネスをやるときは、調査戦略立案しないと誰が顧客でどういった競合がいるかわからないから「やらないとおかしいですよね」と言えるんです。

ただこれまではキーワードの軸やチャネル別の軸、またはその競合の持っている機能とかコンテンツという軸で調査や戦略立案をしているんです。

「自分たちのポジショニングってこうですよね」「こういう情報を発信していきましょう」という話をしていたのですが、クリエイティブやデザインという視点はあまりなかったと思うんですよね。

そこを組み込んでいくと、もう少し全体のプロジェクトがうまくいくのではないか、ということですね。

-

川端氏

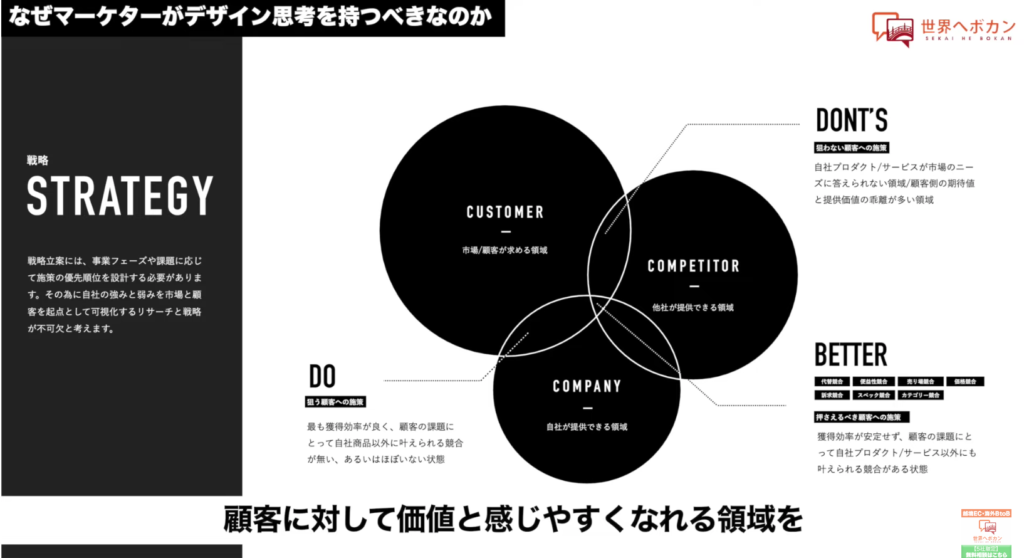

そうですね。

とても断絶が多いと感じます。徳田さんが今おっしゃっていた、ポジショニングなどもそうなのですが、ポジショニングとは、いわゆる勝てる領域、つまり、顧客が機能やプロダクトに対して価値を感じる領域ですよね。

-

川端氏

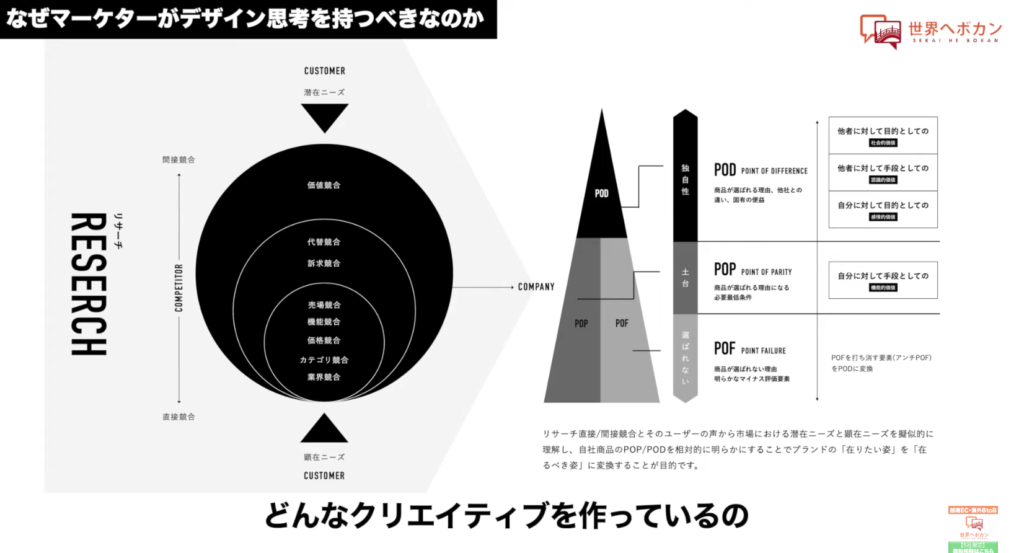

「そのポジションの直接的な競合、あるいは間接的な競合ってどこなの?」

「それぞれの競合はどんな表現をして、その表現のためにどんなクリエイティブを作っているの?」

-

川端氏

それはコーポレートサイトや、DMや同梱物やキャッチコピーやLPや広告バナーや、多種多様なポスターも含めて、いろんなタッチポイントごとの表現を収集していくことで、ここはこの企業にとって必ず押さえておくところ、ここは企業によって全然違うところ、などの差分も見えてきます。

そこは本来デザイナーが収集し、どのような表現が良いのかを考え、必要なクリエイティブを作るべきだと思います。そのためには何を作って欲しいのかをオペレーションする必要があるんです。

ですが、オペレーションできる人がなかなかいない、であれば、もうオペレーションしてしまった方が早いのではないかと考えています。

-

徳田

ナノカラーさんはかなりリサーチしますよね。

デザインやLPの製作の相談をいただいたときに、ひたすら競合調査とか自社分析とか深掘りしていますが、御社の場合、デザイナーやクリエイターという形で、クライアント先にいる顧客の視点を持って、デザインをやっているということですよね?

-

川端氏

そうです。うちもリサーチに対してお金をもらえたらと思うのですが……

お金をもらえるということすらも考えずにやり始めていたことなんです。

するべきだしやった方が絶対良いですよね。

-

徳田

確かに。クリエイティブのアウトプットに説得力が増しますよね。

-

川端氏

リサーチをもとに解像度の高いユーザー像が生まれ、そこにアプローチする表現がどうあるべきかを提案し、その仮説を元に検証するから、仮説検証がすべてストックされ知見となり「じゃあもっとこうした方が良いよね」という、新たな仮説を生むサイクルの原点となると思うんです。

-

川端氏

やはり「こんな感じの人にこういう良い感じでクリック率の高いバナーを作ってください」という話になると、そこを埋めるためのリサーチがあった方が良いと感じていたんです。

ですが、やはりタダ働きになりますよね。

だからそこは大変だなと思いつつも、このプロジェクトを成功させるには踏むべきフローではないかと勝手に始め、喜んでいただき、そこに対して価値を感じていただけることがわかったので、ではお金をいただいて「もっとちゃんとやりますね」となりました。市場に認められて価値があることがわかり、それをマネタイズしていったというスタイルですね。

-

徳田

前半では、マーケターがデザイン思考を学ぶ理由と、セールスとブランディングが分裂しているという課題のお話を伺いました。

ナノカラーではそこをちゃんとワンストップでやってますし、デザイナーがマーケティング思考を持ってやっているので、

それをどのようにやっているのかを僕らが学べたら、マーケターとしても歩み寄れるし、デザイナーの人から見ても、どのようにやればよりクリエイター・デザイナーとして活躍できるようになるかがわかるということですね。後半そのあたりの話も聞かせていただければなと思います!

ありがとうございました!

-

川端氏

ありがとうございました!

他のインタビューを見る