対談

BtoBマーケティングの定石とは?|失敗しない戦略立案と営業連携の秘訣【株式会社WACUL 垣内 勇威 氏】

- 2022.11.24

対談動画

BtoBマーケティングの定石とは?|失敗しない戦略立案と営業連携の秘訣【株式会社WACUL 垣内 勇威 氏】

-

この記事を読むことで、BtoBマーケティングの定石についてがわかります。

【株式会社WACUL 代表取締役 垣内 勇威氏】

数多くの企業のコンサルから得た、マーケティングの勝ちパターンを型化し、提供。

著者「マーケティングの定石」シリーズは好評発売中。【世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希】

日本の魅力を世界へ伝えるというミッションの元、13年以上にわたり、多国籍メンバーと共に越境EC、海外BtoBマーケティングに取り組む。

越境EC企業の年商を35億→500億、14.7倍の成長を導くなど数多くの実績を残す。

Shopifyマーケティングエキスパート。

BtoBマーケティングの定石の著者:WACUL代表取締役 垣内勇威氏の自己紹介

-

世界へボカン株式会社 徳田祐希(以下:徳田)

こんにちは、世界へボカンの徳田です!

本日はWACULの垣内さんにBtoBマーケティングの定石についてお話を伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします!まずは、簡単に自己紹介をお願いします。

-

WACUL代表取締役 垣内勇威(以下:垣内氏)

株式会社WACUL代表の垣内と申します。

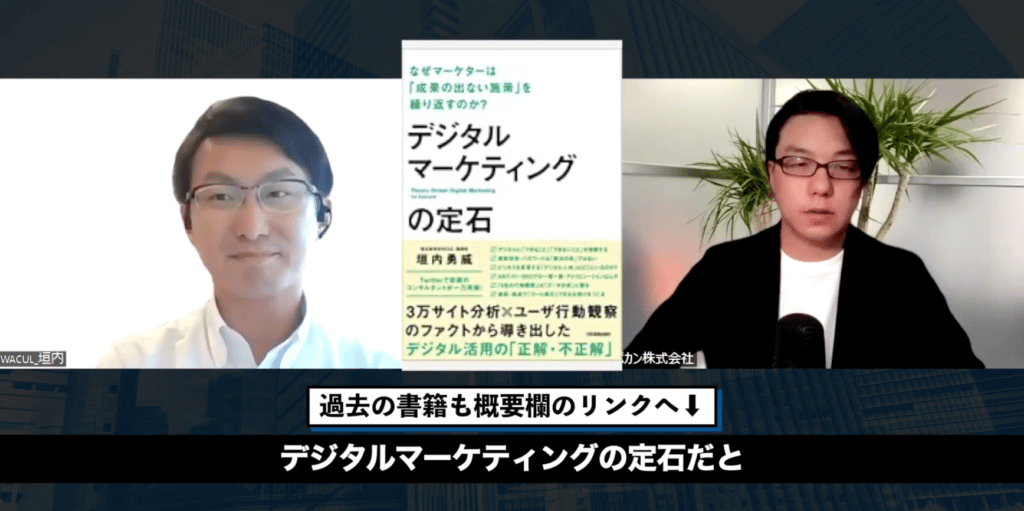

我々はデジタルマーケティングの定石"勝ちパターン"を広く世の中に普及させていく仕事をしている会社です。

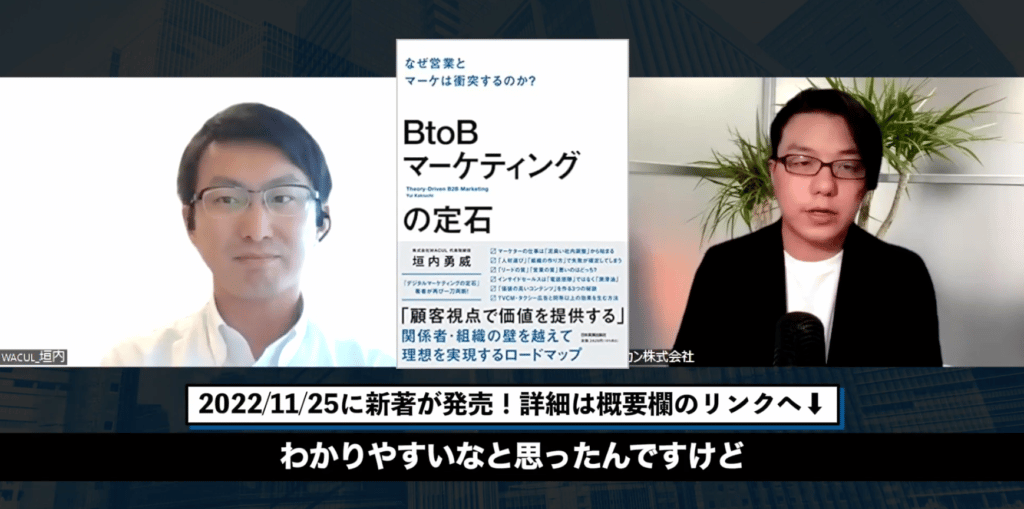

今回はBtoBマーケティングという領域で定石を書籍に記しましたので、そちらをご紹介できればと思っております。

よろしくお願いいたします!

BtoBマーケティングの定石について

-

徳田

この動画は、

・BtoBマーケティングに取り組んでいるものの、うまくいっていない方

・これからBtoBマーケティングに取り組まれる方

向けの記事になります。書籍を読ませていただき、とてもわかりやすかったのですが、どういった方向けの書籍なのでしょうか?

-

垣内氏

BtoBマーケティングに携わるすべての方にと思ってます。BtoBの業種、製造業、ソフトウェア産業、あるいはコンサルティング業など、BtoBに関して幅広く書いております。

加えて役職でいうと経営の方からマーケターの方はもちろん、マーケターと対立しがちである営業の方、さらにその奥にいる工場開発の方、あるいは広報など、幅広い方に読んでいただければと思い、いろんな視点を入れました。

-

徳田

なるほど。

「デジタルマーケティングの定石」ではHOWの部分が書かれており、HOWがわかっても組織が動かないとのことでしたが、今回はその組織をどう説得していくかが書いてありとてもおもしろいと思いました。

-

垣内氏

私もよくコンサルティングに入るのですが、組織の壁によって正論を言っても動かないことが本当に多いという点が、「デジタルマーケティングの定石」を出した後の課題だと思っていました。

定石というにはなかなか流動的ではありますが、どうやって組織を動かしていくと良いのかというところまで今回は書かせていただきました。

-

徳田

どのような構成なのでしょうか?

-

垣内氏

チャプター1から7まであります。

1.課題の共通認識を作りましょうでは、「なぜBtoBマーケティングは失敗しやすいのか」という話をしています。

2.組織の定石は、大それた名前になっていますが、営業チームとマーケチームがどのようにして一体になって、マーケティングを企業に根づかせていくのかを少し事例を交えながらお話しています。

3.戦略の定石は、これもまたとても大それた話ですが、BtoBマーケティングと一言に言ってもいろんな型があります。世の中に出てくるのがBtoB SaaSのような事例ばかりなので、それを真似して失敗する企業があまりに多いと思います。ですので、やった方が良いこと・やらない方が良いことをBtoB企業の分類別にお話しています。

4.戦術の定石では、より具体的なHOWの部分になっていくのですが、今回この本のトピックである「ソリューション営業に依存することは経営の甘えである」というキーワードが出てきます。

営業に任せてしまえば、あとはもうマーケティングはリードを取るだけだと思っているとうまくいかないので、トップ営業担当の方がどのような手法を使っていくのかを紐解き、それをマーケティング側で再現する方法について書いています。チャプター5から7はもっと具体的な戦術になります。

5.一番手前の日常生活フェーズは、いわゆる認知を獲得したり、純粋想起を獲得するためのお話になります。

6.初回購入フェーズですが、いわゆるBtoBマーケティングというと一番最初にイメージが湧くのはここではないかと思います。最初に買ってもらうまでのリードを獲得しクロージングをするフェーズのお話になります。

7.継続購入フェーズは、初めて買ってくださった後に、いかにライフタイムバリューを伸ばしていくのかという領域になり、ここはもう製品開発そのものにもなってきますが、できるだけ再現性が高くなるように書いています。

-

徳田

ありがとうございます。

特に戦術の定石については、ちょうど課題を抱えながら読んでいたので、とても参考になりました。

今の会社では自分がトップ営業マンもやっており、自分の営業で売れ、価値を感じていただけても、セールスの部下はなかなか価値を伝えきれておらず、同じことを伝えているのになんで伝わらないんだろう?と思うことがあるんです。

-

垣内氏

トップ営業あるあるですよね。

「なんで君たちはこのソリューション営業ができないのか」という声がありますが、できる人が会社の中にも5%いれば良い方です。ひたすら採用と育成にコミットしても、そもそもそんな営業は採れませんし、育ちません。その前提で、セールスの課題をマーケティング側で解決をするというのがこの本の醍醐味だと思います。

-

徳田

営業を育てるのではなく、マーケティング側で解決するという気づきがありました。

明日からやらなければならないことがとても明確になりました。

-

垣内氏

ありがとうございます。

両輪なので、営業を育てなくて良いわけではないですが、この本では根性論や育成論からスタンスをとっています。マネジメントはいったん排除し「どうやったらマーケティング側で再現できるのか」に振り切った内容になっています。

-

徳田

この動画ではチャプター3の戦略の定石について伺いたいと思います。

「やらなくて良いことをやってしまっている企業が多い」という話は同感ですし、やるべきことが明確になると思いました。

この部分にやらなくて良いことを抑えるための3つの軸の話がありますが、その軸をもとに自分たちを分類し、その分類に合わせて戦略が異なるという点について詳しく伺ってもよろしいですか?

BtoBマーケティングの定石①ターゲット企業の数

-

垣内氏

3つの軸をひとつずつご説明していきます。まず①ターゲット企業の数です。

狙いたい企業が100社だけというBtoBがあると思います。例えば車載専用の部品や、エンタープライズ向けのソリューションなどといった企業です。その場合、マスマーケティングのようなことをやったり、新規にリードを大量に取る必要はないと思っています。

狙いたい人がいるならリストを作って会いに行けば良いですし、それこそ紹介しても良いですし、なんなら名刺を全部持ってるかもしれません。こんな状況の中でたとえばテレビCMを打つ、タクシー広告を打つ、ましてやディスプレイ広告を打ってホワイトペーパーをばらまくことがどこまで必要なのか?という疑問があります。

このターゲット企業の数というのは、まずひとつ大きな分岐点になると思っています。なんでもデジタルマーケティングのようにやらなければいけないのかというと、ターゲット企業が少ない場合はやらなくて良いという判断もあるのではというのが1つ目の軸です。

BtoBマーケティングの定石②顧客リストを持っているか

-

垣内氏

次に②顧客リストを持っているかです。

たとえば10年ぐらい事業をやっていると、名刺はたくさん持っており、なんなら10万件ぐらいリストを持っています。にもかかわらず、そのリストを使わずにひたすら新規を取っている会社があります。

場合によってはリストがあることに気づいていないといいますか、隣の事業部が名刺を持っているのに他の事業部の名刺は使えないこともあります。これは非常にもったいないです。社内でリストを共有すれば、新規に集客するよりもはるかに安価に簡単に営業ができますから、リストが多いなら余計なことをしない方が良いです。

もちろん新規も少しずつ取らなければいけませんが、そこは優先度が低いですから、リストを持っているかどうかが大きな分岐点となります。

BtoBマーケティングの定石③顧客がどれだけ詳しいか

-

垣内氏

最後に③お客様がどれだけ詳しいかという点です。

ソフトウェアやコンサルティングのようなBtoBですと、お客様はあまり詳しくないので選べないんです。

たとえばマーケティング業界でいうと、マーケティングオートメーションのようなツールがありますが、「どれが良いか」「どういう用件で使うのか」となると、ほとんどの方がご存じないので、自分で探すと失敗してしまいます。逆にお客さんが詳しい、例えば製造業などの部品や素材を探すようなユーザーですと、営業する前にどんどんご自身で勝手に調べてしまうんです。顧客の知識量が高いので、営業が手前に出張っていっても、「そんなことやる前に自分で調べたいんですけど」となってしまいます。

ですので顧客の知識量によって商品の選び方が全然違うことを踏まえ、それぞれ接客、対応の方針を変えていかなければならないというのが最後の軸になります。

-

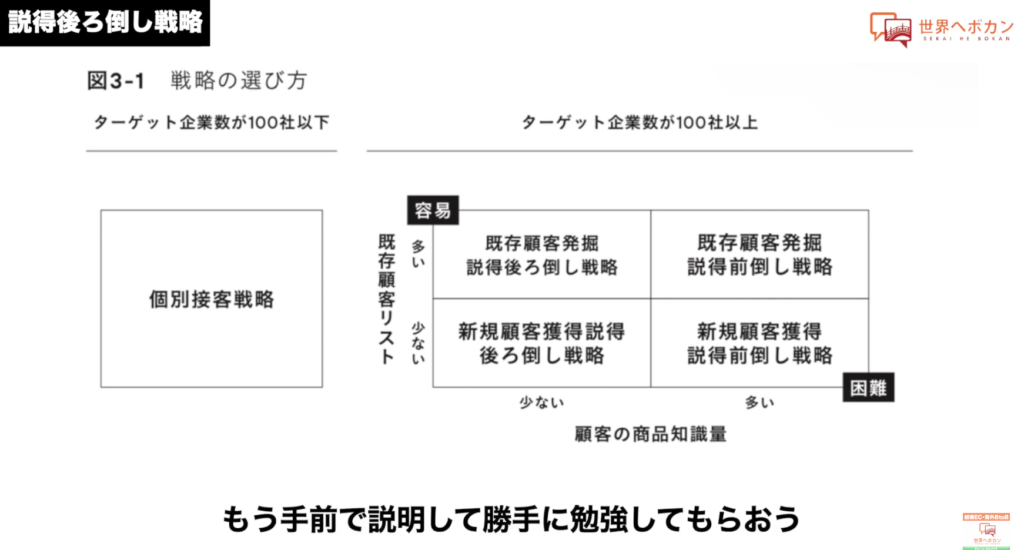

徳田

僕や垣内さんのところは、お客さん自身に何かの課題がありソリューションを探しているがそのソリューションに対する知識は豊富ではなく、且つ、100社以上の顧客がいるということで、「説得後ろ倒し戦略」のところに分類されるかと思いましたが、いかがでしょうか?

BtoBマーケティングの定石:説得後ろ倒し戦略

-

垣内氏

そうですね。

説得後ろ倒し戦略というのは、お客さんの知識が少ない場合は「手前で説明して勝手に勉強してもらおう」「覚えてもらおう学んでもらおう」ということがかなり厳しいので、「営業に会うときに話すと良いですよ」というように、説明を後ろ倒ししようという手法ですね。

-

徳田

ここでミスマッチを防ぐためにトップ営業や営業がしっかりお話を聞き、自分たちで課題解決できるか等を見極め、クロージングしたり、ビジネスにつなげたり、という流れがあるかと思います。

しかし、このあたりがしっかり見えておらず、ソリューション営業なのにコンテンツを豊富に提供してユーザーを迷わせてしまったり、製造業なのにコンテンツがふわっとしていることもよくあるんです。

例えばトップページにcreate the futureと書いてあるようなサイトを見て、「ここって自分たちの課題を解決してくれるのかな」と不安に思い離脱してしまうことが海外サイトではよくあります。

このあたりが戦略で変わってくるということでしょうか?

-

垣内氏

そうですね。

WEBサイトの例を出していただきましたが、顧客の知識量があまりない、後ろ倒し戦略のケースでは、WEBでは説明は一言もいりません。

ランディングページ1枚で良いので、早く営業に問い合わせてもらうためにあの手この手でリードを獲得するというのが、後ろ倒し戦略になります。一方で、素材や部品では説得を前倒ししなければなりませんので、製品情報を網羅的にECサイトのように世の中に公開していかなければなりません。

それを見ているお客さんのシグナルを検知して、営業がさりげなくニーズを測りに行くようなアプローチになるので、まったく違いますね。

BtoBマーケティングの定石:営業チームの体制

-

徳田

これは営業チームの体制といいますか、人数によっても若干戦略の幅が変わってくるんですよね?

-

垣内氏

そうですね。

売上が立つのであれば営業の人数を増やせばよいのかもしれませんが、営業の人数があまりに足りない場合は「どこまでリストを追いかけるのか」という閾値は変わってくるかもしれません。たとえば前倒しの方、お客さんが詳しい方であればニーズがありそうなシグナルがたくさん取れると思います。お客さんがWEBサイトに来て価格を見たり、サンプルが欲しいと言ったり、いろんなケースがあります。

全部電話をかけているとキリがないので、どこまで連絡するかという閾値を営業ニーズによって変えていくイメージになります。

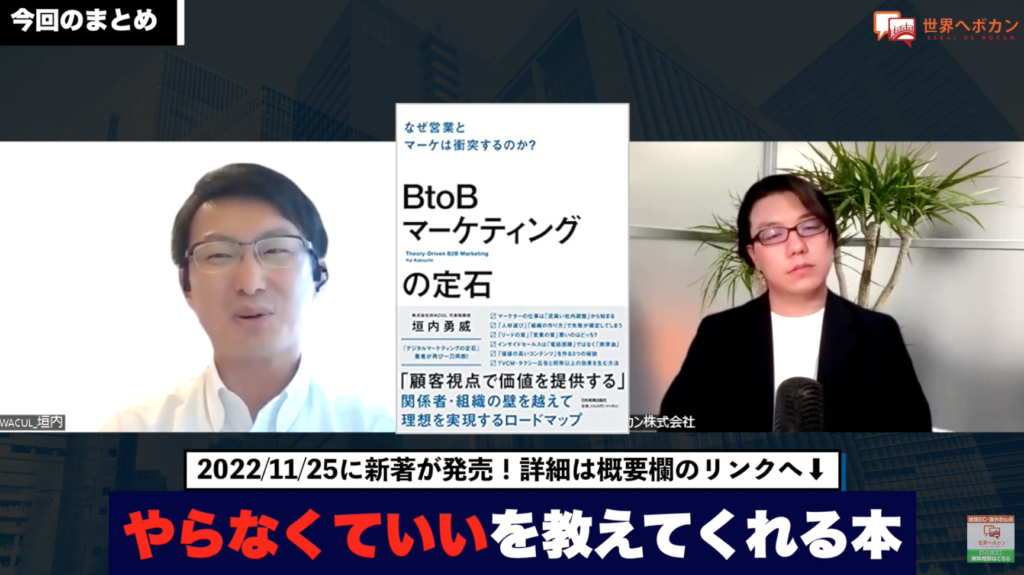

BtoBマーケティングの定石まとめ

-

徳田

こうして、各チャプターごとに垣内さんが「なんで今そんなことをやってるの」とバサバサと斬ってくださっています。

「御社がやるべきことはこれだよ」と教えていただいているような印象でした。

-

垣内氏

言いたいことがたくさんありました。

例えば3章のテーマですと、BtoB SaaSの事例が世の中に広まりすぎていて、みんなそれをやらなくてはいけないと思ってるんです。しかし「あなたのところはやらなくて良いことの方が多いんだよ」というのを言わなければと思っていました。

BtoBという言葉は何も言ってないに等しいので、そこをちゃんと切り分けてほしいという熱いパッションから書いたのが3章です。各章にこのようなテーマがあり、世の中の間違いを正したいという思いがあります。

-

徳田

BtoBマーケティングに携わる方で、まさに今課題をお持ちで「何からやったら良いかわからない」、「予算をどこに持っていったら良いんだっけ」と考えるときに、とても良い書籍だと思いました。

▼書籍の詳細・購入はこちらから

BtoBマーケティングの定石 なぜ営業とマーケは衝突するのか?次の動画では、戦術の定石の部分についてもお話を伺えればと思います。

本日は貴重なお話いただきありがとうございました!

-

垣内氏

ありがとうございました!

-

世界へボカンについてはこちらから

越境EC・海外販路拡大なら世界へボカン

他のインタビューを見る