対談

SEO分析とは?JADE式フレームワーク「DCIR QCLS」検索インタラクションモデル概論 【JADE 長山一石氏】

- 2024.05.27

対談動画

SEO分析とは?JADE式フレームワーク「DCIR QCLS」検索インタラクションモデル概論 【JADE 長山一石氏】

-

この記事では、検索インタラクションモデル概論についてご紹介します。

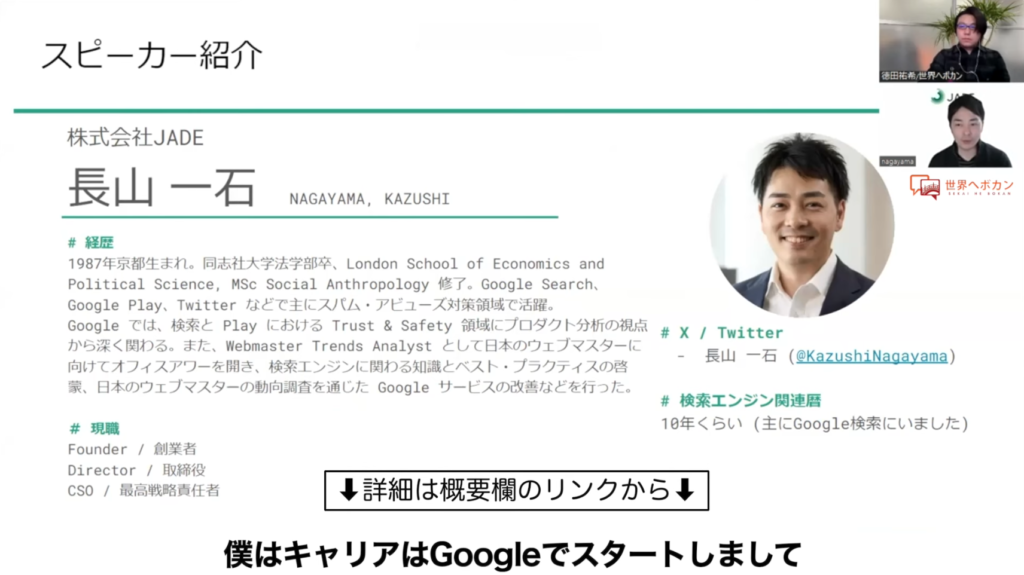

【株式会社JADE 取締役 長山一石氏】

Google、Twitterでスパムなどの対策領域で活躍。

プロダクトやコンテンツ分析のプロとして関わる。

2019年に株式会社JADEを創業。【世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希】

日本の魅力を世界へ伝えるというミッションの元、

17年にわたり、多国籍メンバーと共に越境EC、海外BtoBマーケティングに取り組む。

越境EC企業の年商を35億→500億、約29倍の成長を導くなど数多くの実績を残す。

Shopifyマーケティングエキスパート。

SEO分析のプロフェッショナル:長山 一石氏の自己紹介

-

世界へボカン株式会社 徳田祐希(以下:徳田)

こんにちは、世界へボカンの徳田です。

本日はJADEの長山さんに検索インタラクションモデル概論についてお話を伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします!まずは、簡単に自己紹介をお願いします。

-

株式会社JADE 取締役 長山一石氏(以下:長山氏)

JADEの長山と申します。

僕はキャリアはGoogleでスタートしまして、Google検索、GooglePlay、そのあとTwitter(現在:X)とか、主にスパムアビューズ対策領域でデータ分析的なことをやってきました。

そして副業的に、Google検索に関わる、当時はWEBマスターという言い方をしていたんです。

サイトオーナーの皆さんに「どういうふうにSEOをすれば良いのか」みたいに啓蒙することですね。その流れでGoogleを辞めたあと、今のJADEという会社を創業して、インターネットをよくする会社というのをモットーに、いろんなSEOや検索広告、アナリティクスに関する支援を行ったり、ツールを開発したり……という会社をやっています。

SEO分析を踏まえたSEO施策の優先順位づけ

-

徳田

この動画は、SEOに取り組む方で打ち手の優先順位でお悩みの方向けの動画です。

JADEさんが「どのような考え方に基づいて、WEBマーケティングを行っていくのか」、そして

それを知るうえで重要なキーワードである「検索インタラクティブモデル概論 DCIR QCLS」についてお話を伺えますでしょうか?

SEO分析は何をすれば良いのか?

-

長山氏

いろんな人の話を聞いていく中で見えてきたのが、「SEOで何をやれば良いのかわからない」という話が結構あるなと思っています。

というのはここ20年ぐらいでどんどん、SEOで何をするべきなのかが変わってきています。0年代は極論、リンクを買っていればよかったみたいな時代がありましたし、そのあともとりあえずたくさん「コンテンツを作っていれば良いんでしょ」みたいな時代があったかな、と。

でも2020年代に入ってから、そういう時代は完全に終わってしまいました。

いわゆるまっとうなSEOみたいなことをやっていかないといけないとなったときに「「何をやれば良いのか」というのがはっきり定義されていない」みたいな問題があるかなと思います。

どこからどこまでがSEO分析なのか?

-

長山氏

たとえば、「どこからどこまでがSEOなのか」

なんでもかんでもSEOというわけにもいかないんですが、

たとえば、「指名検索を増やすために、CMを流しましょう」「タクシー広告をやりましょう」みたいなところまでSEOに含めるのか。

それともそうじゃないのか、みたいなころもあると思いますし。

SEO分析を踏まえて、SEO施策、優先順位をどうするか?

-

長山氏

「さまざまなSEO施策というのがたくさんあります」というとき、結構そのへんの人に「じゃあこのサイトを見て、SEOは何やったら良いのか施策を100個考えてください」といったら、100個ぐらい意外と出るは出るんですけど。

「じゃあその100個のうちどれをやるべきなのか」

「どういうふうに優先順位をつけてやるべきなのか」

という考え方の部分ですね。施策ドリブンになってしまって、考え方がはっきりしていないというような問題が結構あるかなと思っています。

そういった時、「じゃあどういったように優先順位をつけていくのか」「どこからどこまでをSEOとするのか」

みたいなものの定義をするためのフレームワークを作ったというのが……

SEO分析フレームワーク「DCIR QCLS」

-

長山氏

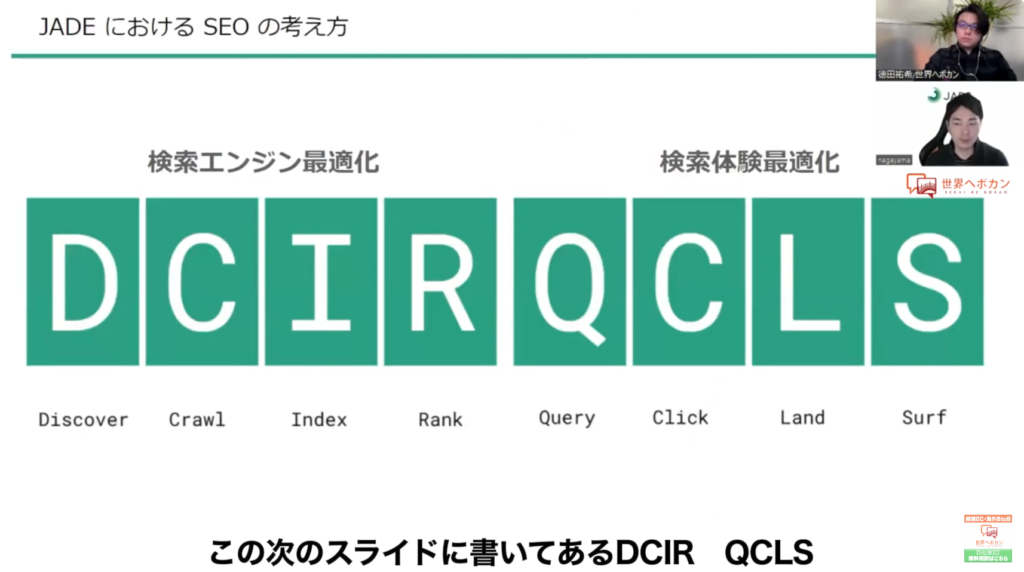

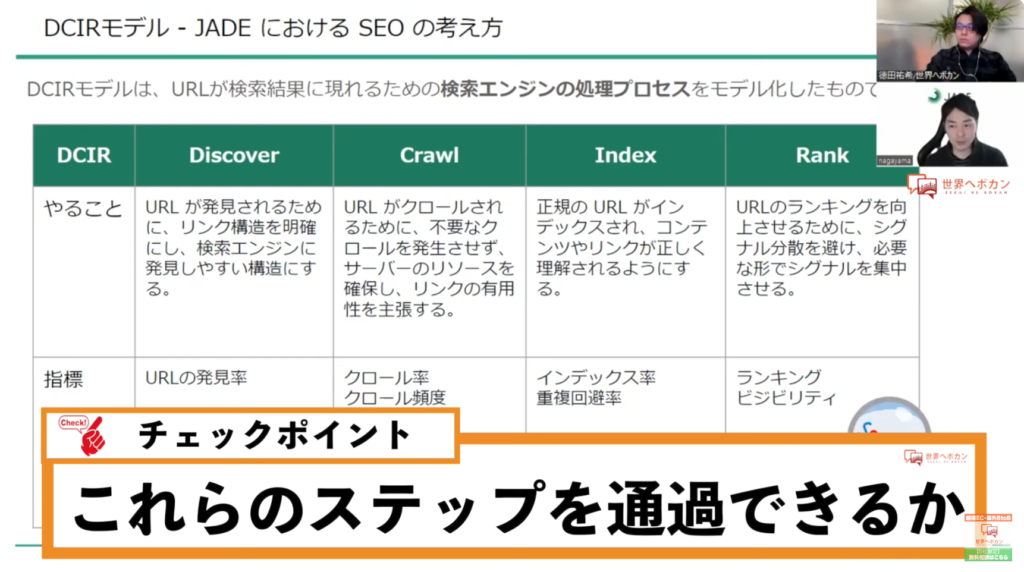

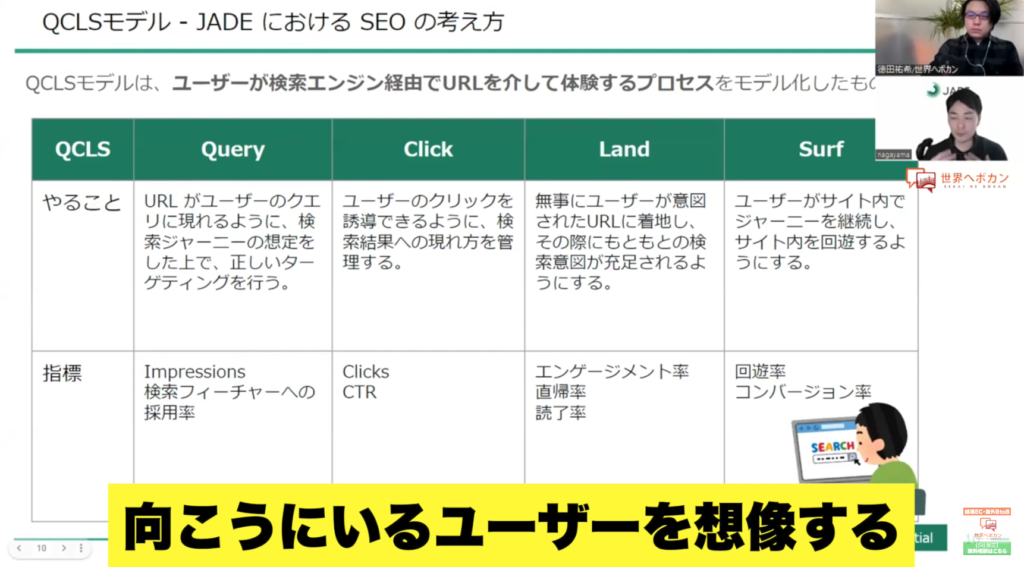

上記の画像に書いてある「DCIR QCLS」というものです。

検索インタラクションモデルと呼んでます。アルファベットが並んでるので、一見すごく難しそうに見えるんですけど、実は言っていることは結構単純です。

SEO分析の考え方

-

長山氏

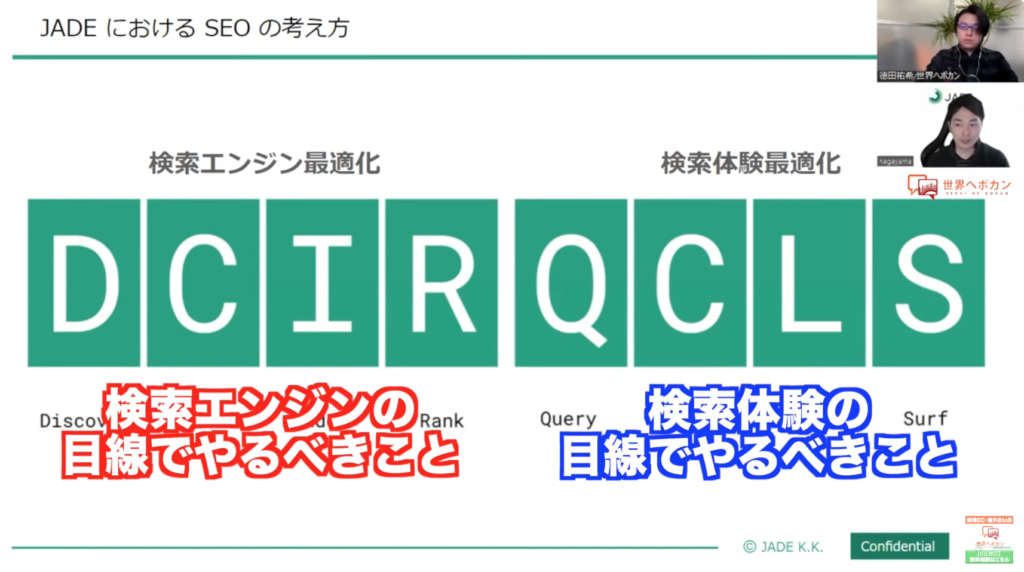

「検索エンジンの目線でやるべきこと」と、

「検索体験・検索ユーザーがどのようにそのサイトと触れ合うか」みたいなところの最適化というところを分けて、

「それぞれどういうふうにアプローチしていくかを考えようね」というのがベースになっています。SEOというと、今までどうしてもインデックスがどうとか、クロールがどうこう、あるいは順位ですね。

このキーワードにおける順位が何位なのかみたいなところばかりピックアップされがちだったんですけど。

それだけではないんです。

-

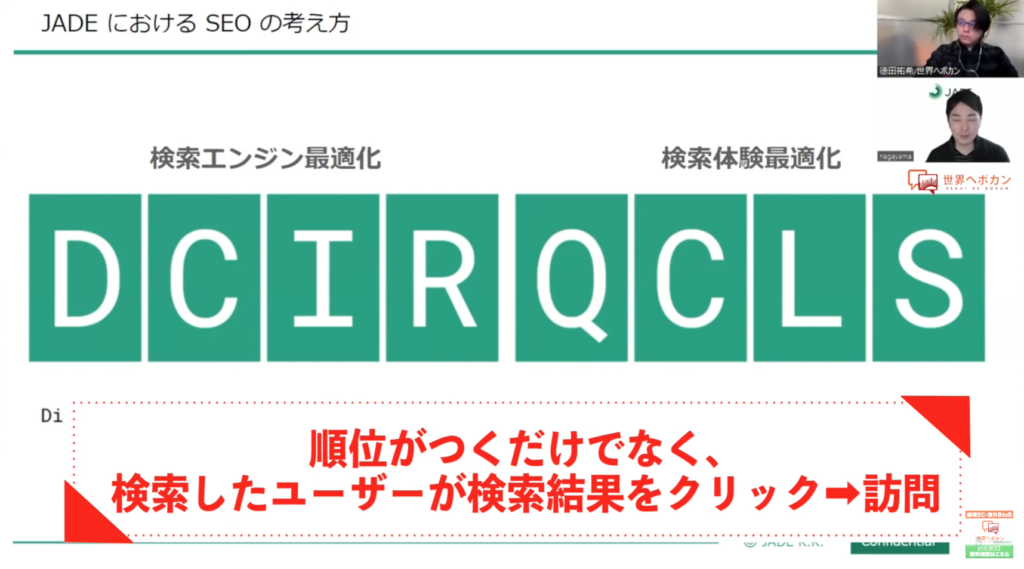

長山氏

そもそも順位がつくためには、そのURLが検索エンジンに発見されて、クロールされて、インデックスされる必要がある。

結局その順位がついていても、それが検索ユーザーのクエリで引っかかって、クリックされてサイト内に来てもらわないと意味がないよね……と。だから0から1まで、ちゃんと1から100まで、「どうやって検索エンジンの流入を得るのかというところを考えないといけないよね」というのがこのフレームワーク。

検索インタラクションモデルになっています。

SEO分析「DCIRモデル」

-

長山氏

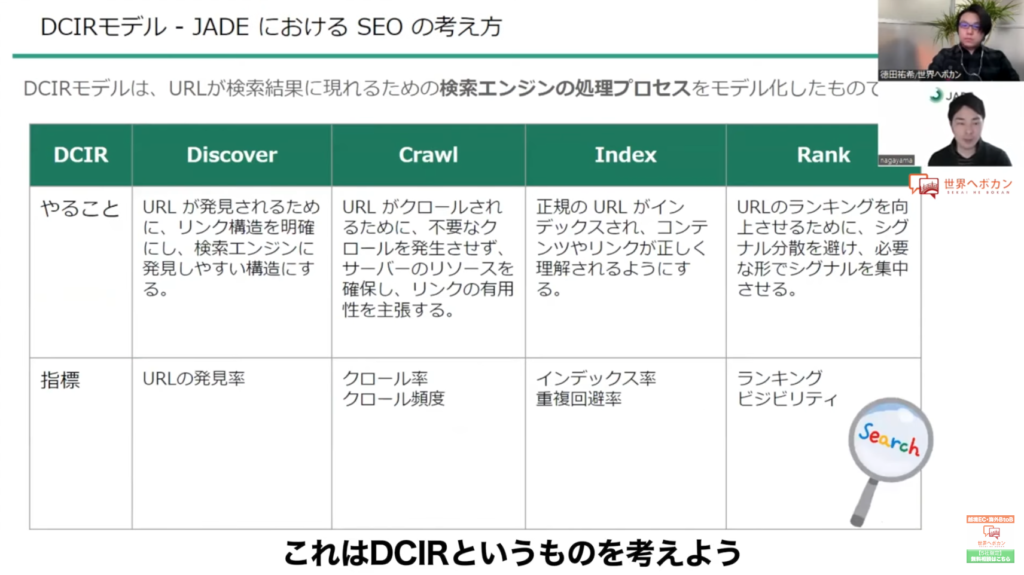

次のスライドは、検索エンジン最適化の側から考えたものですね。

これは「DCIRというものを考えよう」と弊社では言っています。DCIRのDは、ディスカバーのDですね。

つまり検索エンジンがURLを発見するという話です。

URLが発見されやすくするというのは意外に重要です。

たとえばサイト内でリンク構造が明確になっていなかったりすると、せっかく作ったコンテンツが、実はクロールとかインデックスという話ですらなくて。

そもそも発見されていないみたいなことが起こり得るかなと思います。次のCはクロールのCですね。

クロールというのは、検索エンジンがURLを発見したあとに「このURLってどういうコンテンツがあるのかな」というのをチェックしに来るステップのことですね。特に大きいサイトだと、いわゆるクロールバジェットというものがあって検索エンジンがそのサイトをどれぐらいクロールするのかというものに実は一定の制限があります。

たとえば数万数十万、あるいは数百万というURLがある場合は、この部分はクロールさせたくないとか、あるいはこっちのURLは優先的にクロールしてほしいということをちゃんと意識したうえで、

クロールしてほしいところはクロールされやすく、クロールしてほしくないところはロボッツでブロック……つまりクロールしないでねと。

検索エンジンに言うということをやる必要があります。その次のステップがI=インデックスです。

仮にクロールされたとしても、コンテンツを検索エンジンが分析した結果、「検索結果に出しても意味なさそうだな」って思われてしまうとそもそもインデックスに入らないんです。

インデックスに入らないと、そもそも検索順位がつかないので「どうやってインデックスさせるか」ということもかなり大事になってきます。あるいは重複コンテンツですね。

サイト上に複数のURLがあるものの、それらのURLがすべて同一のコンテンツだったというときは、重複URLとして処理されてしまいます。

その中で結局検索エンジンから来てほしいのはどのURLなのかというのをきちんと指定する必要があります。あるいは、重複URLなのに本当は検索エンジン側で一緒にしてほしいのに、そうなっていないという状況にもなり得ます。

なので、「このページとこのページは実質同じページだから同じページとして処理してくださいね」みたいに検索エンジンに伝える必要があります。

そういうことをやって、インデックスさせたい部分のURLのインデックス率ということを上げていくという必要があります。ここまでURLが発見されて、クロールされてインデックスされて、そのあと初めて検索クエリの中で順位がつくということになってきます。

これが最後のR=ランキングのところですね。ランキングをちゃんとつけてもらいたいのであれば、例えば、先ほどのインデックスのところで言うと、

「実質的に同じURLなのにたくさん別のURLとしてインデックスされてしまう」ということを避けて、できるだけランキングシグナルが1つのところに集中させるようにサイトを作っていく必要があります。こういう感じでDCIRとあるんですが、それぞれの中でしっかりと「そのステップをうまく通過できるかどうか」みたいなことを考えながら、「検索エンジンに自分のサイトを処理させることが必要だよね」というのが、この検索エンジンのDCIRモデルというものです。

SEO分析のチェックポイント:DCIRのステップを通過できるか

-

徳田

SEOで上位表示させたいとか、流入って増えませんみたいなSEOで増やしたいですみたいな要望をいただくんですけど。

そもそもディスカバー、クロール、インデックス、ランクのところ、どこに課題があるのかというのを見つけるというところ。

フレームワークというイメージですよね?

-

長山氏

そうですね。

たとえば「あるキーワードで上位表示させたいのに表示されません」というときに、どこでつまづいているのかということを診断することが非常に重要です。インデックスされてもっと順位がついても良いのに、順位がついてないよねという状況のときと、そもそもこのURL、検索エンジンに発見されてない、クロールもされてないからという状況のときでやるべきことって全然違ってくるんですよね。

それを理解したうえじゃないとSEO施策の優先順位がつけられないです。今はクロールに課題がありそうだなってなったら、クロールを優先させるし、クロールインデックスには問題がなくて順位の方が問題っぽいねというのであれば、そっちを強化していかないといけないという感じになっています。

-

長山氏

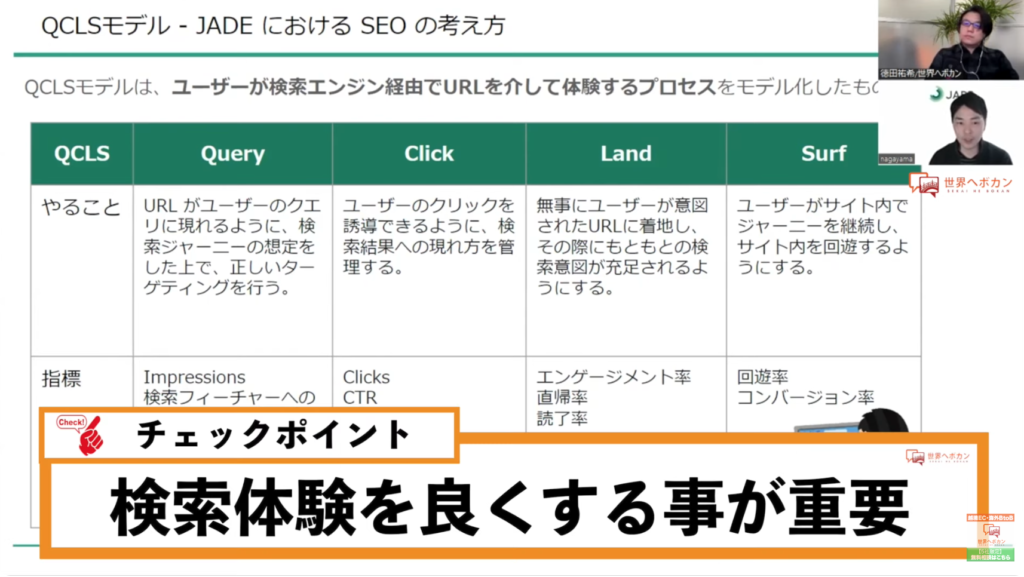

>検索エンジンのことを考えているだけでは今の時代ダメで、「ユーザーがそのサイトをどのように見つけるか」ということを考えないといけない時代になってきています。

これは検索エンジンの側も結局検索ユーザーにとって役に立つサイトというのを検索結果上に表示したいというのがあるので、できるだけ検索ユーザーに好まれるようなURLを検索結果に出そうということをやっています。

だから検索ユーザーが使いやすい、求めているようなサイトURLは、結果として検索エンジンに上位表示されやすいということが2020年代はきれい事ではなくて実際に起こっています。

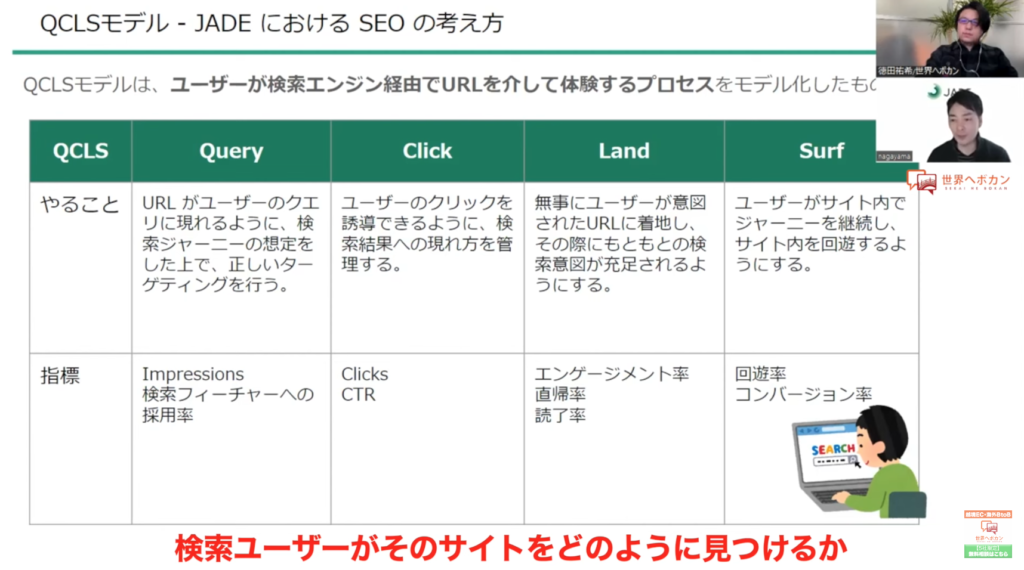

だからこのQCLSモデルを使って「検索体験を良くするということが重要だよね」ということを弊社では言っています。

SEO分析「QCLSモデル」

-

長山氏

QCLSのQはクエリですね。

皆さんたぶん日々検索エンジンを使ってるかなと思うんですけど。

やっぱり最初にやることは検索エンジンに来るとクエリを叩くこと。

キーワードを検索ボックスに入力して、検索クエリを発行する。

そのときに実際に引っかかるかどうかというのがサイト側で気をつけることです。実際にターゲットしたいキーワード、クエリがあるのであれば、当たり前ですけどその検索クエリに関連性のあるタイトルであるとか、あるいはコンテンツというのをちゃんと作る必要があります。

なので「ターゲットしている検索クエリにマッチしているコンテンツになっていますか?」

ということがクエリ部分で一番重要になってくることかなと思います。

正しいターゲティングをして、「こういう検索ユーザーに」「こういうときに読んでもらいたいな」というふうにコンテンツを作っていくことが重要になってきます。検索クエリで現れて、インプレッションは取れたというときに、次にユーザーが行うのは検索結果上でURLを1つ選んでクリックをすると。

だいたいの人が一番上を選ぶことが多いと思いますけど、一番上じゃだけじゃなくて2位・3位・4位とか、全部見るとかもありますし。

あるいは上位トップ5ぐらいのタイトルをざっと見て、一番おもしろそうだなと思ったタイトルをクリックする……みたいなことがあるかなと思います。表示されているにも関わらず、たとえばクリックされていないのであれば、やっぱりタイトルであるとかあるいはデスクリプション、スニペットみたいなところをうまくよりユーザーにとって魅力的な表現にして、クリックを誘導する。

検索結果の現れ方をうまく作り出して誘導するということが大事になってくるかなと思います。たとえば単にタイトルを良くしましょう、ディスクリプションを良くしましょうというのも大事ですし、最近だと強調スニペットですね。

サイトの内部にあるコンテンツをそのままGoogle検索の検索結果上で表示させるようなスニペットも存在するので、そういった強調スニペットをどうやって取るかとか、そういったことを通じてどんどん検索結果上に表示された、自分のサイトのURLをクリックしてもらう……ということが大事になります。でも実際のところ、ただユーザーがクリックするだけでは検索ジャーニーというのは終わらないわけですよね。

実際にクリックして自分のサイトにランディングする。

そのときに、いくらクリックしたときのタイトルが魅力的であったとしても、それとコンテンツに乖離があったら「なんだタイトルで思ったのと違うじゃん」となって検索意図が充足されないと。

そうするとせっかく来てもらったのに、すぐ帰っちゃうであるとか、全然滞在してもらえないということが起こります。あるいはコンテンツの中身の問題ではなくて、ページのローディングスピードがめちゃくちゃ遅くて、いくら待ってもページが表示されないから「しょうがない他のページに行くか」みたいなこともあり得るかなと思います。

だからユーザーにちゃんと着地してもらって、ちゃんと着地に関して満足してもらうということが非常に重要にになってきます。

でもこれだけで終わりではないんですよね。

検索って単に1回検索して、クリックして読んで終わりということは実際にはないと思うんです。

-

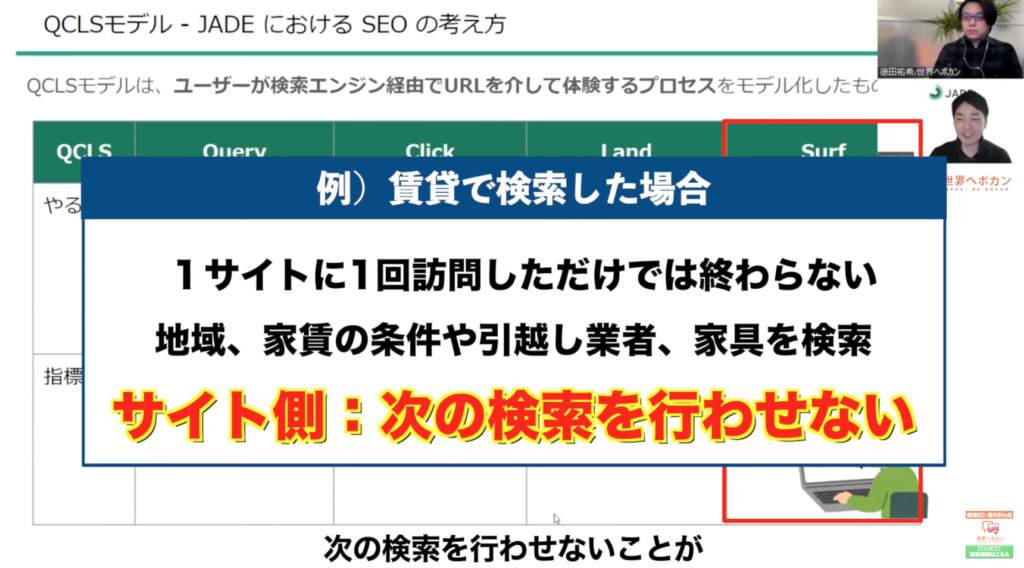

長山氏

たとえば引っ越しを考えている人の検索行動なのであれば、たとえばどこに引っ越すかというときに、単に1回の賃貸というクエリで検索して、サイトに入って終わり……は、なかなかいかないですよね。

このへんのエリアにこれぐらいの家賃で、こういう物件があれば良いなとか、あるいは引っ越し業者のおすすめはどうかなとか、あるいは引っ越したあとのインテリアをどう揃えようかなと、いろいろその人が考える。僕らは検索ジャーニーと呼んでるんですけど、検索エンジンと向き合う中で、いろんなクエリを発行するんですよね。

検索から来てもらったユーザーに対して、サイトがやらないといけないことは、次の検索を行わせないこと。

これがが結構大事だなと思っています。検索エンジンから来てもらったあとで、さらにそのサイト内を回遊してもらう。

検索エンジンに返すんじゃなくて、「たとえばこういうコンテンツに興味があるあるんだったら、たぶん次はこういうコンテンツに興味がありますよね?」とか、レコメンデーションとかの回遊動線をうまく作ってあげることで、直接的な検索意図だけじゃなくその次の検索にもその場で対応してあげる

……みたいなことを行って、うまく回遊行動を作り出していく。そうすると、検索エンジンから来たお客さんが検索エンジンに帰らないで、サイトの中でいろいろと行動してくれるということが起こります。

「それをうまく狙うべきだよね」というのがこのサーフというフェーズですね。

-

徳田

なるほど。

次の検索を起こさせないという言葉がすごい響いたんですけど、そこまで考えてやられてるんですね。

-

長山氏

そうですね。

単にこの検索クエリ2個のコンテンツというところだけではなくて、やはりその向こうにいる「ユーザーを想像する」」ということが非常に重要です。

-

長山氏

QCLSモデルというのは、

「このトピックに興味がある人の、次の検索はなんなのか」

「じゃあその次の検索をどうやってその場で充足させるのか」

ということがすごく重要になってくると思います!という考えですね。「ユーザーがどうやって検索エンジンを介して、サイトを体験するのか」というところです。

-

徳田

検索エンジン、検索ユーザー、どっちに偏ってもいけなくてちゃんとバランスを見て取り組まなきゃいけないんだなというのを改めて感じましたね!

-

長山氏

いくら検索エンジンに最適化しても、それだけでは検索ユーザーにとって役に立たないコンテンツになっているかもしれないし、

あるいは、検索ユーザーにとってすごく良いコンテンツを作ったとしても、そもそもURLが発見されてないですよねとなったら当然誰の目にも止まらない……ということになってしまうので。いかにしてすべてをクリアするか、

検索エンジンもDCIRすべてをクリアした上で、

検索ユーザーにもQCLS全部やってもらう

みたいなことを考えないといけないかなって思います。もちろん実際にはいろんな要素が複雑に絡み合ってくるので、単にインデックス率がどうというだけではなく、結果的にインデックス率向上のために行った施策が結果的に実は回遊にも良かったねみたいな複数のフェーズに影響することもあり得ます。

単純なモデルに落とし込んで、シンプルなことだけ考えていれば良いというわけでも必ずしもないというのは事実なんですが、

こういうシンプルなモデルを用いることで、検索エンジンという大海の中で、担当者たちを導く空の星座みたいな働きをこのモデルがしてくれるんじゃないかなとJADEでは考えています。

-

長山氏

なのでいかにして検索エンジンに自分のサイトを評価させるか、検索ユーザーには良い体験をどのようにしてもらうかということを両輪で考えながら、サイトの改善を続けていくということが大事かなと思っております。

-

徳田

ありがとうございます。

JADEさんに相談すると、このDCIRQCLSのどの部分に改善の余地があるかというところを客観的に見てくださって、ご指導してくださるということですね?

-

長山氏

そうですね。

弊社ではデータドリブンということを意識しているので、すべてのフェーズに関してこのテーブルの中で指標というのがあると思うんですけど。きちんとデータ化したうえで、実はこの部分のこの指標に問題がありそうですねということを意識しながら、このモデルを用いてSEOをやっています。

-

徳田

SEOでお悩みの方、JADEさんにご相談いただけたらなと思います。

本日は貴重なお話いただきありがとうございました!

-

長山氏

ありがとうございました!

他のインタビューを見る