お知らせ

中小機構とは?(中小企業基盤整備機構)

- 2023.09.19

- セミナー

中小機構とは?(中小企業基盤整備機構)

日本の企業の99.7%は中小企業であり、その数は約336万社にも上ります。これら中小企業は日本経済と地域社会を支える存在ですが、資金や人材、販路など様々な経営課題を抱えがちです。こうした中小企業の成長と安定を支援するために設立されたのが独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構、英語表記:Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN:SME Support, JAPAN)です。本記事では、中小機構とは何か、その歴史や提供する支援内容、活用メリット、注意点、そして今後の展望までを解説します。

1. 中小機構とは何か(概要)

中小機構は、国(経済産業省)の中小企業政策を具体化し実行する中核的な支援機関です。2004年(平成16年)7月に独立行政法人として発足し

、日本全国の中小企業・小規模事業者の経営支援を行っています。正式名称は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」です。

中小機構の使命は、中小企業の事業基盤を強化しその持続的発展を促すことにあります。そのために、経営に関する助言・相談や人材育成の研修、設備投資への資金支援、国の共済制度(小規模企業共済や経営セーフティ共済)の運営、さらには中小企業の見本市「中小企業総合展」の開催や中小企業大学校の運営など、多角的な支援メニューを展開しています。地域の自治体や商工会議所などとも連携しながら、中小企業一社一社の課題解決に寄り添うことが中小機構の役割です。

2. 設立の背景と歴史

中小機構が設立された背景には、中小企業支援組織の再編と強化があります。2004年7月の発足時、それまで別々に存在していた「中小企業総合事業団」「地域振興整備公団」「産業基盤整備基金」という3つの政府系機関の業務を統合し、新たな独立行政法人として誕生しました。これは行政改革の一環で、中小企業支援策をワンストップで総合的に実施できる体制を整える狙いがありました。

統合により、従来は各機関が個別に担っていた創業支援や資金助成、設備投資支援、共済制度などが中小機構に一元化されています。また、中小機構は全国に地域本部を配置して地域密着の支援体制を構築しました。さらに東日本大震災(2011年)など大規模災害時には、被災した中小企業向けに仮設店舗の設置支援や特別相談窓口の開設など復興支援にも積極的に取り組みました。こうした歴史を通じて、中小機構は中小企業の創業から成長、危機対応まで幅広く支える組織へと発展しています。

3. 中小機構の主な支援内容

中小機構は、中小企業のライフステージや課題分野に応じて多様な支援策を提供しています。主な支援内容は次のとおりです。

資金繰り・補助金支援

事業に必要な資金面でのサポートとして、国の各種補助金・助成金の活用支援があります。中小機構では「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」など主要な補助制度の相談窓口となっており、資金面から中小企業の新事業展開や設備投資を後押ししています。

創業・新事業支援

起業や新規事業に挑戦する経営者への支援も充実しています。全国にインキュベーション施設(創業支援オフィス)を設置し、低コストで事業を開始できる環境を提供しています。また、専門家が伴走するアクセラレーションプログラムの提供などスタートアップ向けの支援メニューも整備しています。創業後も各地の「よろず支援拠点」で事業計画や資金繰りなどの無料相談が何度でも受けられます。

海外展開・販路拡大支援

中小企業の海外進出や販路拡大も中小機構の重要な支援分野です。国内外の企業をマッチングするBtoBサイト「J-GoodTech」の運営をはじめ、海外ビジネス商談会への参加支援や国内外展示会への出展支援などを実施しています。海外展開に関する専門家の派遣によるアドバイスも行っており(※一部有料)、中小企業が海外市場で新たなチャンスを掴むことを後押ししています。

IT導入・生産性向上支援

人手不足や業務効率化の課題に対応するためのIT導入支援や生産性向上支援も行っています。例えば、「IT導入補助金」などの活用支援を通じて中小企業のデジタル化・省力化を促進しています。

事業承継・危機対応支援

自然災害や取引先倒産など、企業努力では避けられないリスクに備える支援も提供しています。事業承継では、全国の支援センターを通じて後継者探しやM&Aのマッチングを支援しています。また、災害時には被災企業向けに特別相談窓口の開設や仮設店舗の設置支援を行います。さらに、中小機構が運営する「小規模企業共済」や「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」といった共済制度により、経営者の退職金積立や取引先倒産時の緊急資金など万一に備えるセーフティネットも整えています。

4. 支援対象となる企業の特徴

中小機構の支援対象は、その名の通り中小企業および小規模事業者です。法律上は、製造業で従業員300人以下(または資本金3億円以下)、小売業で従業員50人以下(または資本金5,000万円以下)など一定規模以下の企業を中小企業と定義しています。小規模事業者は製造業で従業員20人以下、商業・サービス業で5人以下など、ごく小規模な企業です。実際、日本企業の大多数(99.7%)が中小企業に該当し、雇用者全体の約7割が中小企業で働いています。

このように支援対象は非常に幅広く、町工場や家族経営の小さな商店から、数百人規模の老舗メーカー、新興スタートアップ企業まで多岐にわたります。業種も製造業、サービス業、商業、IT企業、農林水産関連など限定はなく、「大企業ではない企業」のほとんどが何らかの形で支援の対象となり得ます。ただし、一部の支援策では対象が限定される場合(例:大企業の子会社は補助金対象外など)もあるため、自社が利用可能かどうか事前に確認するとよいでしょう。

5. 中小企業にとっての活用メリットと具体例

中小機構を活用することで、中小企業は多くのメリットを得られます。主なメリットをいくつか紹介します。

資金負担の軽減と成長投資の後押し

補助金や助成金を活用すれば、新製品開発や設備導入に伴う資金負担を大きく軽減でき、思い切った成長投資が可能になります。中小機構は適切な補助制度の情報提供や申請サポートを行っており、こうした公的支援を使いこなすことで事業拡大のチャンスを高められます。

専門家による無料経営相談

経営上の悩みを気軽に専門家に相談できるのも大きな利点です。中小機構では「よろず支援拠点」などを通じて、中小企業診断士などの専門家による無料の経営相談を提供しています。資金繰りや販路開拓、人材育成など様々なテーマで適切なアドバイスを何度でも受けられるため、社内に経営資源が不足していてもプロの知見を借りて課題解決策を見出すことができます。

共済制度による備えと安心

小規模企業共済や経営セーフティ共済に加入しておくことで、経営者は将来への備えや万一のリスクに対する安心感を得られます。小規模企業共済は掛金が全額所得控除となり節税につながるうえ、廃業や引退時に共済金を受け取れるため、個人の退職金制度として心強いものです。経営セーフティ共済は取引先が倒産した際に無利子融資を受けられるため、売掛金の回収不能による連鎖倒産を防ぐセーフティネットになります。

6. よくある誤解や注意点

中小機構の利用にあたって、知っておきたいポイントや誤解されやすい点もいくつかあります。

まず、補助金は必ずもらえるわけではないという点です。補助金・助成金は応募すれば自動的にもらえる資金ではなく、事前の書類審査や一定の採択率があります。採択後にも報告義務など所定の手続きを伴うため、利用には計画的な準備が欠かせません。中小機構も申請のサポートを行いますが、最終的な採択結果は競争に左右されることを理解しておきましょう。

共済制度の解約タイミングにも注意が必要です。例えば、小規模企業共済は短期間で任意解約すると掛金が元本割れ(払込額より少ない解約手当金しか受け取れない)になります。長期積み立てを前提とした制度なので、資金が急に必要になった場合でもむやみに解約しない方が得策です。

7. 今後の展望や中小機構の役割の変化

時代の変化に伴い、中小機構の役割や重点分野も変わりつつあります。近年は新型コロナ禍やウクライナ危機、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展などにより中小企業の事業環境が大きく変化しました。中小機構はこうした状況下で、事業継続や再構築支援など緊急的な施策を充実させる一方、ポストコロナを見据えた新たな成長支援にも取り組んでいます。

今後はスタートアップ支援の強化や中小企業のDX・グリーン化支援が一層重要になると予想されます。創業支援やカーボンニュートラル推進の流れを受けて、中小機構もベンチャー企業の育成支援や新領域での支援策を拡充していくでしょう。また、2025年前後に中小企業経営者の大量引退時代が本格化するため、事業承継支援のニーズも高まります。中小機構は全国の事業承継ネットワークを活かし、円滑な世代交代と地域経済の維持に貢献する役割が期待されています。

このように、中小機構は中小企業政策の実施機関として、社会・経済情勢に応じて支援策の重点を柔軟にシフトさせています。創業から成長、そして危機対応や次世代への承継まで、あらゆる局面で中小企業を支える総合的な支援プラットフォームとして、その存在意義は今後ますます大きくなるでしょう。

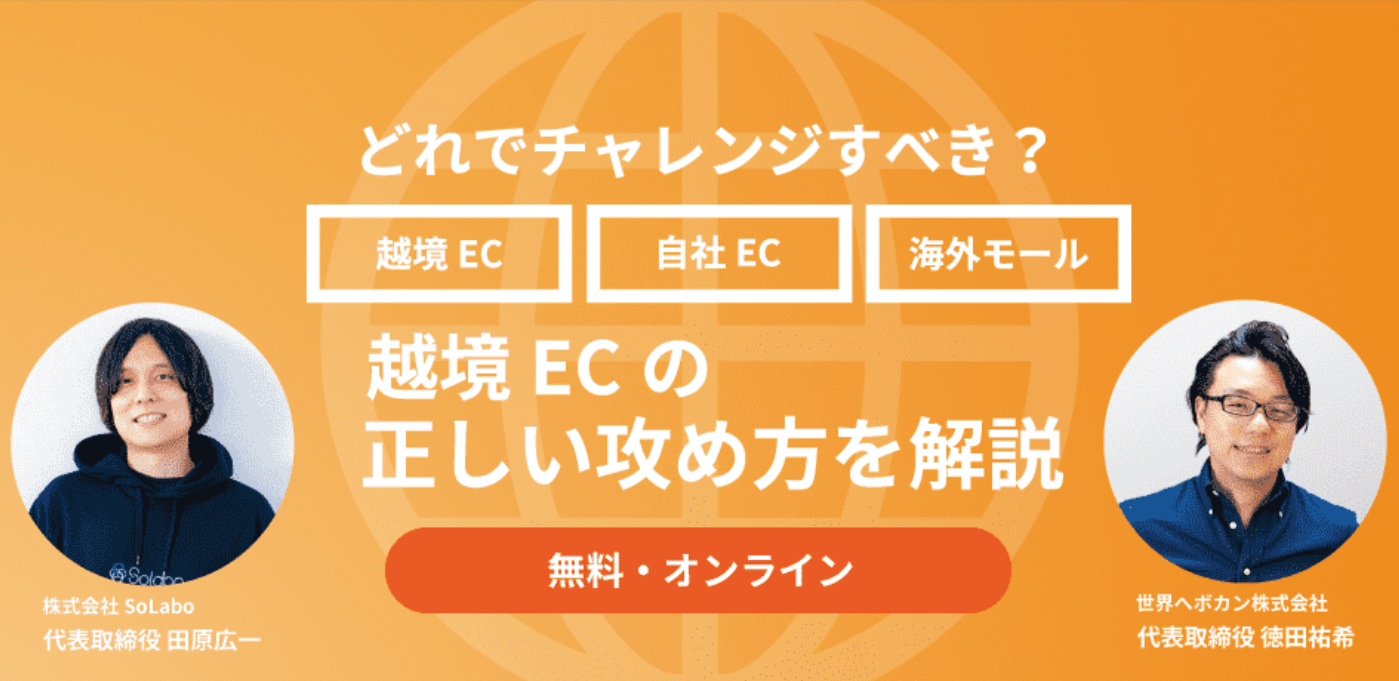

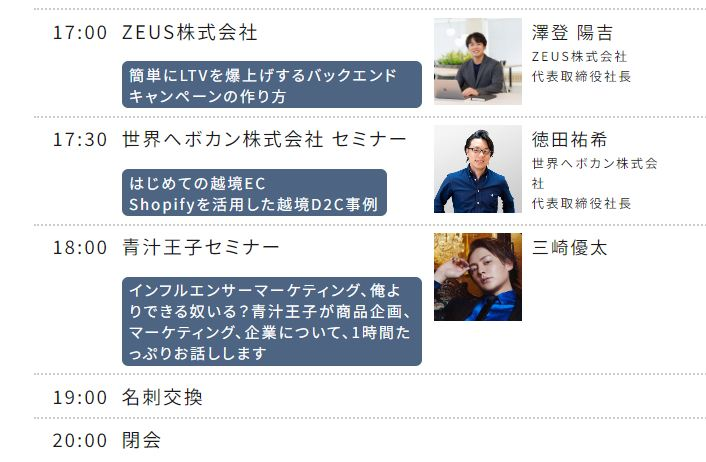

【告知】10/4(水)中小機構様主催の「水曜日のEC無敵塾」に弊社代表・徳田が登壇します!

2023年10月4日(水)開催予定の中小企業基盤整備機構様主催のセミナーに弊社代表・徳田が登壇いたします!

こちらは9月13日(水)から全8回開催される「中小機構 水曜日のEC無敵塾」の第4回目となります。「売れる越境ECサイトの集客・運用施策 基本のキ」というテーマでお話させて頂きます。

日時

2023年10月4日(水) 14:00~15:00

(オンライン開催)

セミナー概要

1.信頼を獲得するためのコンテンツマーケティング

2.商品を分類する価値のマトリクス

3.集客するべき4つのターゲット層

「水曜日のEC無敵塾」詳細・お申込みはこちらから

https://ec.smrj.go.jp/event/2023/seminar/

海外マーケの実践的なノウハウを無料配信中!

「海外売上を伸ばしたいけど…、なかなかうまくいかない…。」

そんなお悩み、ありませんか?

越境ECや英語SEO、広告運用、市場調査などの実践的なノウハウを無料メールマガジンで配信中!